歡迎大家點選左下角“閱讀原文”到原帖與作者交流討論哦!

雖然是第二次買房了(有一套townhouse),但是到買房時候,發現還是兩眼一抹黑,有太多的東西不懂沒想明白。所以想發一個帖子記錄一下,也許有幫助跟我們一樣的新人避坑

基本情況:夫妻雙方都是科技行業,什麼廠什麼職位不重要;首付自己攢的,暫時無娃有貓/狗

借用一下論壇常出現的一些問題,用問答的方式寫這個帖子:

為什麼要買房?如何決定租房和買房?

這個問題已經有無數博主和帖子說了很多遍了,這裡就不復述,當然我也沒那麼懂…小Lin關於這話題的有個影片就說的很好

但無論如何,很重要的概念是房子的屬性,主要就是自住/使用 vs 投資

也就是說買這個房子的目的是什麼?當然其他還有融資屬性,資產配置屬性和“臭美”屬性… 這些沒有前倆那麼重要

不是在糾概念,想清楚買房子拿來幹什麼對於以下來說至關重要

•1)買房子過程順利 •2)心理和大腦平靜

否則容易進入一個既要又要還要的狀態,既想撈一個便宜,又想住的舒服,通勤還便利,然後以後還能有漲幅 -為什麼什麼好事都跟你有關?

當然投資房可以有使用屬性,自住房也可以有投資屬性…因此在一定預算的情況下,買什麼樣的房子是個極其複雜的問題

我認為最後我們真正想清楚了買什麼樣的房在哪兒買是真正的到了要給offer,把自己放入那種需要serious critical thinking的狀態中才搞明白了

先說投資房,說到底了就是低買高賣,那麼選一個高速增長的地區:灣區以外如Austin, 或者灣區內找個周邊的地方如Pleasanton, Dublin, Tracy。

這就是在賭幾年內經濟發展,新增人口會大量進入,成熟地區的人口會往周邊擴散,居住通勤區域會進一步擴張…

那我們第一套Townhouse房子來說,當時買的1.3M,現在至少得1.4M,但是因為目前利率乘了3倍,導致每個月本來只比租房貴一點點變成了是租房成本的兩倍

當然有人會想,我先趁著高利率把房子買了,等利率降了我再去refinance。

這個邏輯對於買第二套房/SFH的人來說是行的通的,因為買房有經驗以及有了更長期的考量,所以今年的SFH的房市沒受到利率的打壓。

但對於第一套房/Townhouse的買家來說,算盤其實僅僅是對比租房vs買第一套房哪個划算

買什麼樣的房子(自住房)?

自住房的具體目的包括以下幾類:上班交通,子女教育,社群安全,生活質量,房子保值… 以及一定的投資屬性(投資和保值還不是一回事…)

尤其是在買Single family home,這些考慮就變得尤為重要,因為缺乏標準化以及各種目的可能走向之間無法量化對比

家裡有礦和現金玩家除外,大部分人買房是在一定的預算中做出決策,需要在這幾類considerations中做排序。

其他幾項好說,如上班時間/路線,學區房評分,安全指數。但最後這“生活質量”就非常personal了

如果說既要又要…那是幾乎不可能的事情了,尤其是中國人很精明還想要加上一定的投資屬性,比如Cupertino小黑屋,這幾年漲了很多,但所要付出的是生活質量大折扣,或者是大型重建/裝修改造的時間和成本(外面租房)。

所以說搞清楚自己的需求是什麼…比如因為FOMO跟著大流跑去買了頂級學區房,結果自己沒娃…

還有個常見說法是學區房增值,這點其實是個錯誤的理解。

你要想漲的幅度最大的,得去人口淨增長的地方,那反而是新區,而不是已經成規模成熟區域。比如Saratoga, Los Gatos這些的漲幅這見年就沒有那麼大,los altos這幾年還在漲,但他們的基數假根本來也已經很大了。

學區房確實是能夠保值,也就是在房價下行的時候, 它們因為本身有這個額外的屬性,能夠比相類似的房子下跌更少的。

當然房價下行的時候,學區房的房主也往往不會拿出來賣了

具體說說生活質量這項考量…

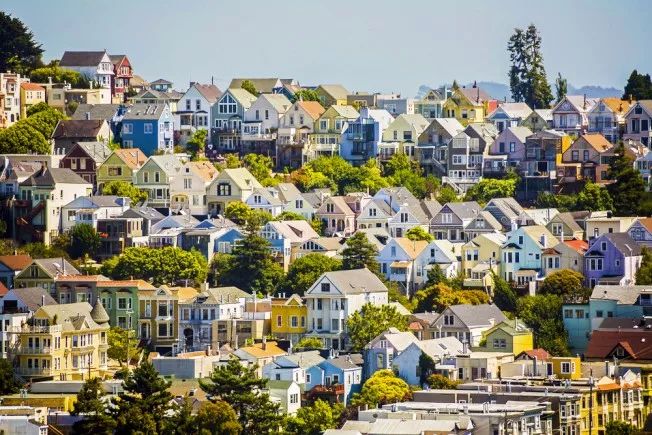

•喜歡風景,請考慮Los Gatos, Los Altos, San Carlos, Belmont,Fremont/ mission peak,•想要大院子,有錢的直接Atherton, Los Altos, 工薪階層就往遠了找Morgan Hill, Pleasanton…•想要跟大佬們住得近,那就Palo alto, Atherton, Los Altos, Menlo Park, Stanford •想要精緻的白人老區,那就San Mateo, Palo Alto•想跟華人社群靠的近,考慮Cupertino, Sunnyvale, Mountain View 這些在南灣通勤往往也很方便 •想離要清淨,與人離遠一些,可以考慮上山(我們經紀人稱這為“修煉房”),還可以過橋去北灣。

我們看過挺多修煉房是那種不開車根本到不了的那種,不可能自己走出來散步

灣區的房市是否要完蛋?會不會出現跟國內一樣的“腰斬”’

短期趨勢沒人能說明白,要是能預知肯定就發財了,所以這裡是說長期的情況。還是用供給和需求兩方面

在供給方來說,這包括住房總供給量以及可以轉化為自住房的投資房數量:

•1) 住房總供給量是受限的

灣區這地方被幾座山脈給夾在中間,中心還有個巨大的Bay,因此真正可以用來建房子的地真的不多。

這點跟美國其他城市(Houston, Dallas, Phoenix)或者國內城市可以不斷無限延展,創造出新區真的不一樣,反而有點像香港,看起來地很大,但能用的很少。

再加上灣區因為有地震的危險,所以也不能跟香港一樣往高了建,所以總的房屋供給有限。

灣區的single family home 在幾十年前都已經差不多飽和了,雖然每年都有翻新的,但大片區域新建出來的社群非常少。

如以南灣畫一個圈,開車45分鐘內靠比較遠的Fremont 和Almaden valley 的房子也是有20年+以上歷史了。今年南灣出現的新房源也主要是town house 或者比較小的SFH(<4000 sq ft lot)

•2)灣區的房子用來做投資房的應該不多

房產稅+現在房價已經很高了,以投資為目的而持有一個房子的成本很高,所以這邊不太會看到國內溫州炒房團那樣買下一整棟房子的輝煌戰績,也沒有說很多大片區域出現空置/鬼城/爛尾

這裡還有很多可以做benchmark的重要指標,如空置率和租售比…可以跟世界範圍內其他大城市對比一下,這就不具體說了

在需求上,其實就是看總人口數量以及經濟發展程度/潛力

很多人口流動的資料一直都指向加州人口的一定淨流出,這是事實,但是一切資料都是相對的,有四個問題需要思考

•1) 流出的人數絕對值不重要,但其相對於總人口來說比例是多少?•2) 不同區域人口流出和流入情況如何?比如Bakersfield 這個石油重鎮已經衰敗了好多年了,是否這些地方人口損失的更多?那麼灣區和南加的淨人口變化如何呢? •3) 人口流入和流出的家庭的收入差距是多少?高收入的是否還在流入灣區?加州的gdp per capita的增長還是很可觀的

灣區的“替代”是哪兒?我們是從紅州搬來灣區的,生活成本確實低,但對於紅州是真的不喜歡(有太多吐槽的地方了)。

身邊各行業的華人朋友>80%都搬來了灣區和西雅圖

•4)短期的現象vs長期的趨勢 –

之前喊著要去德州的科技公司最後有幾個真的“舉家搬遷”?

RTO現在也更加普遍。看到一個加州政府報道說加州2023年人口又開始正增長了。但其實需要擔憂的其實是offshore,新增的低端科技公司崗位直接搬到印度去了

我沒花時間具體研究這些資料,所以沒有資格給出決定性的論斷,只是想指出有不少莫名唱衰灣區的帖子很不合理

最後,還想說具體的買房人的結構也會影響到不同房價的漲跌。比如最近這兩年tech/AI熱,股票漲了的大多是有些年工作經驗的,因此即使利率很高,single family home的漲幅今年非常大,尤其是環Nvidia總部周邊區域的房價…

相比而言,townhouse的漲幅就小了, 至今都還沒有到大22年初的高點。

我猜這是因為21/22年科技公司大量擴張招進來的那批新人們,目前還沒有太多的積蓄/股票,每個月的償還能力因為base不高受制於利率高而導致的月供高。

再加上之前說的first time home buyer主要還是在對比買房vs租房的現金流影響,目前來說這是個不划算的投資

但長期來看,23/24年的科技行業在灣區的NG數量仍然少的可憐。

如果新的崗位都去了印度,那麼未來townhouse和single family要想大漲估計難,但因為supply受限,應該不會像國內那樣出現“腰斬”。

大家如果還有相關的問題和看法,歡迎點選“閱讀原文”到一畝三分地討論

今日推薦

關鍵詞

灣區

房價

區域

學區房

房子