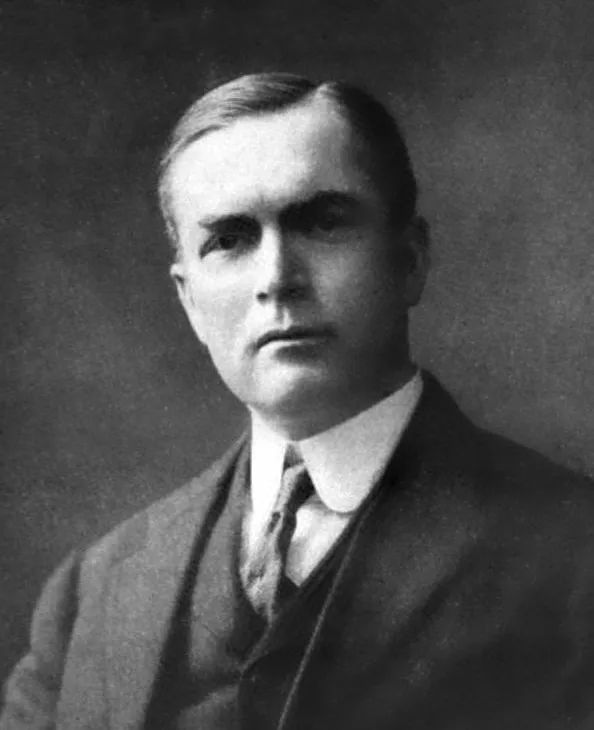

卡爾·楚門(Carl R. Trueman )是我們這個時代最有趣的基督徒思想家之一。楚門是格羅夫城市學院(Grove City College)的教授,著有《現代自我的崛起與勝利:文化失憶症、表現型個人主義與性革命之路》(The Rise and Triumph of the Modern Self: Cultural Amnesia, Expressive Individualism, and the Road to Sexual Revolution)等書。

楚門為持守傳統信仰的基督徒提出了介於當前美國的兩個極端——覺醒的迎合主義(woke accommodationism)和粗魯的特朗普主義(crass Trumpism)——之間的第三條道路。我會把這第三條路稱為“忠心的現實主義”(faithful realism):我們應該在自己的神學和文化中保持嚴格的正統性,雖然我們在這樣做時應該以一種文明的方式,但我們不應該指望觀看我們的世俗世界會為這些正統信念鼓掌喝彩。

楚門在《首要之事》(First Things)的一篇長文中解釋了他的第三種方式,此文的題目是“福音派精英的失敗”(The Failure of Evangelical Elites)。這是一篇發人深省的文章,我非常鼓勵大家閱讀。這篇文章有很多值得討論的地方,但在這裡我重點討論與我最相關的部分:他對歷史學家馬可·諾爾(Mark Noll)和喬治·馬斯登(George Marsden,我在聖母大學讀博時的導師)的著作和思想的評論:

在20世紀90年代中期,人們為恢復和捍衛正統基督徒的智識和學術誠信做出了持續努力。這一運動的領導者是歷史學家馬可·諾爾和喬治·馬斯登,他們勇敢地主張基督徒要成為有智識之人。在《福音派心智的醜聞》(The Scandal of the Evangelical Mind)一書中,諾爾認為美國的福音派因為過度委身於一些缺乏智識可信度的立場而飽受束縛。因此,福音派遭到教會外受過高等教育之人的蔑視。更糟糕的是,反智主義和智識缺乏使教會內有思想深度的人處境艱難。諾爾把注意力集中在時代論(dispensationalism)和年輕地球說上,認為這些觀點在理性的準則下都站不住腳,也不是正統基督教信仰所必須的。

《福音派心智的醜聞》是一本暢銷書,並被《今日基督教》(Christianity Today)評為年度圖書,《今日基督教》可是福音派的旗艦雜誌,其目的便是希望基督信仰在捍衛正統教義的同時避免過度極端的基要主義。此後不久,馬斯登在名為《基督教學術令人髮指的想法》(Outrageous Idea of Christian Scholarship)的著作中論證了他的想法。他的論證中歷史的部分基於他早先發表的關於許多美國頂尖高等院校基督教起源的研究。馬斯登的結論是:當反對和鄙視基督信仰的精英人士聲稱信仰使一個人的宗教信仰與他的智識和學術牴觸時,他們是完全錯誤的。馬斯登在其論證的建設性部分認為,基督教學術界可以在不損害信仰正統性的前提下培養對學術討論準則的謹慎尊重,並與學術界其他學者進行深思熟慮的真誠交流。

與施萊爾馬赫(Schleiermacher)不同,諾爾和馬斯登都小心翼翼地維持著對正統基督教信仰的充分肯定。同樣與施萊爾馬赫不同,我覺得他們的論點很有說服力。對耶穌基督的救贖之死和身體復活的信仰並沒有破壞智識的嚴謹或損害學術標準——當然,除非這些標準從一開始就反對基督教義。但毫無疑問的是,諾爾和馬斯登的觀點之所以受到特別積極的歡迎,是因為1990年代受過高等教育的福音派人士想要確認自己的信仰並不反智——因為他們就讀的大學越來越多地告訴他們,他們的信仰不符合理性和學術要求。諾爾和馬斯登不這麼認為,他們表明,一個信靠基督之人只要願意自我批判、摒棄信仰中反智的觀點,仍然可以充分參與現代學術生活。

儘管馬斯登和諾爾在不到三十年前就提出了上述觀點,但令我感到驚訝的是,他們的觀點屬於一個早已逝去的時代。回想起來,那種認為致力於誠實和正直的學術研究可以使一個人獲得今天的大學和其他主要研究機構成員資格的想法是幼稚的。今天的高等教育在很大程度上是“覺醒者”的地盤。一個人哪怕是一位傑出的生物化學家,或者對米諾斯文明(Minoan civilization)有深刻的瞭解,但只要他偏離了關於種族、性別、甚至人稱代詞使用等正統文化的界定,他都會在招聘和任職過程中遭到冷落。事實證明,這些東西比學術能力和仔細研究等因素更重要。

《福音派心智的醜聞》是一本暢銷書,並被《今日基督教》(Christianity Today)評為年度圖書,《今日基督教》可是福音派的旗艦雜誌,其目的便是希望基督信仰在捍衛正統教義的同時避免過度極端的基要主義。此後不久,馬斯登在名為《基督教學術令人髮指的想法》(Outrageous Idea of Christian Scholarship)的著作中論證了他的想法。他的論證中歷史的部分基於他早先發表的關於許多美國頂尖高等院校基督教起源的研究。馬斯登的結論是:當反對和鄙視基督信仰的精英人士聲稱信仰使一個人的宗教信仰與他的智識和學術牴觸時,他們是完全錯誤的。馬斯登在其論證的建設性部分認為,基督教學術界可以在不損害信仰正統性的前提下培養對學術討論準則的謹慎尊重,並與學術界其他學者進行深思熟慮的真誠交流。

與施萊爾馬赫(Schleiermacher)不同,諾爾和馬斯登都小心翼翼地維持著對正統基督教信仰的充分肯定。同樣與施萊爾馬赫不同,我覺得他們的論點很有說服力。對耶穌基督的救贖之死和身體復活的信仰並沒有破壞智識的嚴謹或損害學術標準——當然,除非這些標準從一開始就反對基督教義。但毫無疑問的是,諾爾和馬斯登的觀點之所以受到特別積極的歡迎,是因為1990年代受過高等教育的福音派人士想要確認自己的信仰並不反智——因為他們就讀的大學越來越多地告訴他們,他們的信仰不符合理性和學術要求。諾爾和馬斯登不這麼認為,他們表明,一個信靠基督之人只要願意自我批判、摒棄信仰中反智的觀點,仍然可以充分參與現代學術生活。

儘管馬斯登和諾爾在不到三十年前就提出了上述觀點,但令我感到驚訝的是,他們的觀點屬於一個早已逝去的時代。回想起來,那種認為致力於誠實和正直的學術研究可以使一個人獲得今天的大學和其他主要研究機構成員資格的想法是幼稚的。今天的高等教育在很大程度上是“覺醒者”的地盤。一個人哪怕是一位傑出的生物化學家,或者對米諾斯文明(Minoan civilization)有深刻的瞭解,但只要他偏離了關於種族、性別、甚至人稱代詞使用等正統文化的界定,他都會在招聘和任職過程中遭到冷落。事實證明,這些東西比學術能力和仔細研究等因素更重要。

免費電子書已在恩道電子書和微讀書城平臺上架

楚門指出,當他在格羅夫城教授馬斯登的著作時,學生們發現馬斯登的論證很有吸引力,但有些不切實際,這都是因為目前精英學術界和企業文化的不寬容情緒。

我認為楚門說到點子上了,而且我確實發現諾爾和馬斯登的論點聽起來越來越像上一代人的東西。我還想說,他們關於福音派和基要主義的學術著作,對我來說仍然是思想深刻和歷史學研究方法的黃金標準,現在看來也(可悲的是)有點過時了。他們的作品雖然批判了福音派,但同時也對福音派抱有同情心。過去十年中最流行的福音派歷史反而是以積極反福音派的模式寫成的。在對美國福音派的研究中,厭惡往往取代了同情,甚至在一些基督教歷史學家中也是如此。

然而,馬斯登也對現代學術界提出了批評,這一點楚曼沒有完全解釋(當然,就這一點就可以寫一篇長文章了!)。在《基督教學術令人髮指的想法》和《美國大學之魂》(

The Soul of the American University)中,馬斯登要求現代世俗學術界對其所宣稱信奉的後現代主義和多元化承擔責任。他認為,如果我們都承認每個人都有其文化視角,如果一個更有活力的學術界需要包括一系列不同的視角和經驗,那麼為什麼要把直言不諱的基督徒排除在學術界之外?為什麼基督徒(或其他傳統信仰的人,如猶太人)不應該有“一席之地”?馬斯登在1990年代已經意識到,學術“多元化”通常並不真正具有意識形態的多元化。在1990年代和2000年代初期的一個短暫時刻,馬斯登對意識形態多元化一致性的呼籲似乎有機會在精英學術界為更多的基督教觀點騰出空間。他本人因為寫了既批判又稱讚約拿單·愛德華茲(Jonathan Edwards)的傳記《復興神學家愛德華茲》而獲得了哥倫比亞大學的班克羅夫特美國曆史研究獎(the Bancroft Prize in American History),這可以說是頒給美國學術派歷史學家最負盛名的獎項。我無法想象一位基督徒歷史學家今天會因為這樣一本書而獲得如此褒獎。

此外,在2000年代初期,貝勒大學的“2012年願景”開始了。貝勒希望自己能夠成為一所研究型大學,同時保持對基督教正統信仰的明確認信,至少是一種寬泛的認信。這一願景的命運是另一個話題,但自2000年代中期以來連續的領導層變動,以及貝勒可怕的橄欖球隊性侵醜聞,肯定沒有能夠幫助貝勒維持他們的信仰焦點乃至信譽,特別是在明確的基督教認信這件事上。

楚門指出,為了在學術界獲得精英的認可,需要基督徒學者在神學上和道德上做出妥協。這種主張可以在聖經研究、倫理學、心理學、社會工作等各個領域找到支援的例子。然而,我仍然不相信持守正統的基督徒與精英學術界之間是像楚門所說的那樣黑白分明。(有人可能期待我作為馬斯登的學生,說點與楚門不同的想法。)畢竟,楚門本人在一所優秀的基督教學院任教,按照通常的世俗學術標準,這間學校也相當不錯,而且他還在包括牛津大學出版社在內的精英學術機構出版過著作。他作為基督徒學者無可爭辯的信譽,得到了這些事實的支援。

對於學術界的大多數基督徒來說,我們關於神學或文化問題的信念,並不必然導致我們無法獲得一個大學教職。(糟糕的就業市場可能是一個更難對付的問題。)更有甚者,像楚門、我、諾爾、馬斯登和其他學者都發現著名大學的出版社其實都願意出版我們在宗教史方面的著作,因為我們的作品符合在那裡出版必須達到的正常學術標準。我確實遇到過來自潛在僱主與出版社和期刊的匿名讀者或含蓄或公開的反基督教偏見,但我不相信在所有的研究領域,信仰本身會阻礙你獲得學術上的成功。

正如楚門指出的那樣,當你所表達的觀點被主流世俗學術界視為可憎的時候,問題就來了。這並不侷限於持守正統的基督徒。麻省理工學院最近取消了對於芝加哥大學地球物理學家多里安·阿博特(Dorian Abbot)的講座邀請,因為他批評了目前學術界提倡的“多樣性、平等性和包容性”規則。麻省理工對此感到失望。由於終身教職的存在,這種情況很少導致解僱,但大學仍然可以讓那些偏離主流意識形態的學者生活困難。

處在職業生涯早期、還沒有獲得終身教職的學者可能會意識到,他們最好不要(或不想要)就違背主流意識形態的問題發表意見。當然,當你的研究與一個有爭議的話題直接相關時,這就變得更加困難。德克薩斯大學社會學家馬克·雷格納斯(Mark Regnerus)是一位天主教徒,他因為敢於在2012年發表研究報告質疑同性父母撫養孩子的成長狀況,而陷入了一場大規模的騷擾、羞辱和審查運動。但他已經獲得了終身教職,因此在這場風暴中倖存下來。

然而,在許多領域和主題中,一個人的信仰或個人信念不見得必然引發文化戰爭的爭吵,例如楚門1994年經由牛津大學出版社出版的《路德的遺產:救恩與英國改教家,1525—1556年》(Luther's Legacy: Salvation and English Reformers, 1525-1556)。人們可以舉出許多這樣的例子,基督徒從各宗派的角度撰寫宗教史著作,還是能夠在牛津或耶魯等頂級世俗出版社找到出版機會的(馬斯登就是在耶魯大學出版社出版了他的愛德華茲傳記)。

對於那些(如多里安·阿博特)在其他方面的觀點為主流學術和媒體利益所厭惡的學者,出版社和期刊有可能停止出版他們的作品嗎?當然,而且肯定已經在某些情況下(至少私底下)發生了。但只要持守傳統信仰的學者和其他堅持世俗社會所排斥觀點的學者仍然可以在世俗出版社出版著作,他們就應該這樣做。對許多基督教學者來說,有專門的基督教出版社支援他們,這也是很有必要的。很少有世俗出版社願意出楚門的《現代自我的崛起與勝利》。(但謝天謝地,一些基督教出版社,如十架之路[Crossway],仍然願意出版!)

但一些基督教學者仍然能夠在世俗精英學術界當中佔有一席之地,特別是在他們有機會的時候在世俗媒體上發表作品。在可能的情況下這樣做,是基督教悠久而傑出的傳統。愛德華茲、巴文克和C.S.路易斯等基督徒知識領袖都在他們那個時代的精英學術圈發出與眾不同的基督教聲音——儘管他們所處的工作環境都比我們的文化更加基督教化。

在理想情況下,基督徒在知識領域的成熟見證(full-blown Christian intellectual witness)就包括在學術界維持這種基督徒學者的角色——只要維持這個地位不需要在神學和文化上做出妥協。我們可以禱告:在後基督教時代的西方,我們的文化對古典自由主義和寬容原則的表面承諾,可以讓基督徒知識分子仍然有機會在主流學術文化的零星角落裡為主做見證。

上帝幾乎不需要我們的學術貢獻來建立祂的國度。但從保羅在亞略巴古的見證直到今天,一直有基督徒在學術界的街衢巷弄捍衛著福音的真理。在我們力所能及的範圍內,讓我們在當代繼續為主做這種見證。

相關閱讀:福音派心智真正的醜聞

托馬斯·基德(Thomas Kidd)是貝勒大學(Baylor University)傑出的歷史學教授,著有多本書籍,包括對美國國父們的信仰追溯。原刊於福音聯盟中文網站,原標題:Carl Trueman and the Evangelical Mind