文/老C

Omicron新變種出現後,面對疫情,實際上只有兩種場景:要不靠強有力的防疫政策動態清零,要麼就是放開之後全民感染,群體免疫。

1、

港大醫學院3月22日舉行第五波Omicron疫情發展模擬模型的更新記者會。會上,根據模型推算,截止22日全港約有440萬人已感染新冠病毒。當時香港的報告感染數不到110萬。推算的實際感染人數是報告感染人數的4倍多。

這個與美國CDC在2021年10月做的一項研究的結果類似,當時CDC認為,從2020年2月到2021年9月,每四個新冠感染案例中,只有1個被記錄報告。

按這個1:4的比例,美國,以及歐洲的大部分國家的真實感染人數已經超過了總人口數量,已經實現了全民感染,群體免疫。

而香港這一波疫情過後,預計也有超過70%的人口已經感染過了一次新冠病毒,也接近全民感染,群體免疫了。

Omicron新變種出現後,面對疫情,實際上只有兩種場景:要不靠強有力的防疫政策動態清零,要麼就是放開之後全民感染,群體免疫。

2、

上週,寫過一篇關於動態清零和群體免疫政策的評論

從保護人民生命的角度,動態清零的政策,無疑遠遠優於群體免疫。

為實現動態清零採取的防疫措施,會導致一部分其他病症的患者無法得到及時治療,也會導致一些被關在家裡的人經濟受損,精神承受更大的壓力。

但群體免疫場景,同樣會導致大量醫療資源被新冠病人佔用,讓其他患者無法得到及時治療。

美國2020年疫情,心臟病死亡人數上升了5.8%,腦血管疾病死亡人數上升了6.9%。整體死亡人數2020年比2019年上升了18.6%。中國每年400萬因為心腦血管疾病死亡的病人,上升5%,就是20萬人。

群體免疫場景下的醫療擠兌導致的延誤治療的嚴重程度,遠遠大於因為防疫措施導致的延誤治療。

如果放開,採用群體免疫路線,預計會有多少人死亡?

Omicron疫情下因為新冠住院人員的高峰大概是每百萬人300-500人。這是歐美國家,只有重症才會住院的情形。香港這一波疫情住院的峰值大概是1萬人出頭,每百萬人住院1500人左右。

按歐美的標準,中國14億人,大概42-70萬人住院,按香港的標準,大約200萬人住院。

中國目前的總的醫院病床數量700多萬張,病床使用率72.5%。理論上是可以支援200萬人住院。

但中國的ICU病床數量只有7-15萬張。(沒有權威數字,有的估算7萬張,有的估算15萬張)

美國在Omicron高峰期的每百萬人ICU住院人數高達78。按這個比例,中國需要11萬張ICU病床。這個肯定不夠。但香港每百萬人ICU住院比例只有14,按香港標準,大概需要2萬張ICU病床,這個應該扛一扛能扛過去。

總體上,從目前的醫療資源配置,如果中國堅定的採取分級診療,醫院只收治重症,還是有可能在放開條件下,抗住一波Omicron疫情的。

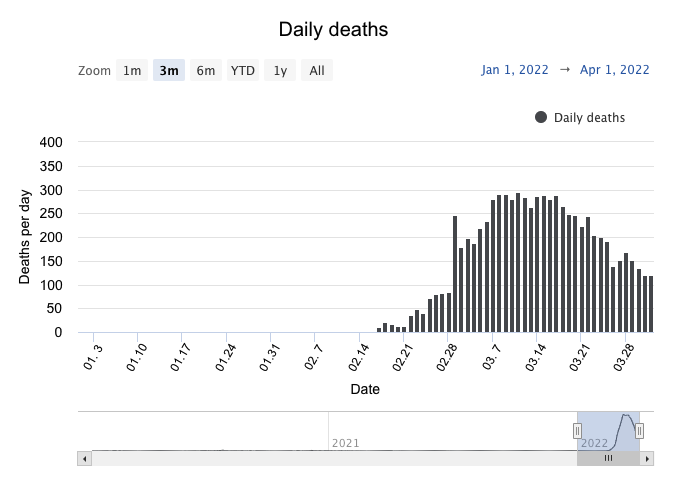

代價就是大量的死亡。按香港目前總人口比例千分之一多一點的死亡率,預估大概150萬人因為新冠而死亡。

美國從2022年1月1日到現在,也死了差不多16萬人,大概也有總人口千分之0.5%的死亡率了。這還是美國已經被掃過幾輪,在2021年10月,就已經有45%(CDC估計)的人口感染過的結果。

因為新冠導致的醫療資源佔用會死亡多少人,就比較難以估計了。

這個資料比美國已經好很多了。美國人口是中國的四分之一,目前新冠死亡人數已經超過100萬,總人口死亡率超過千分之三。

目前,新冠總人口死亡率,意英西法在千分之二到三之間。德國千分之一點五。韓國日本新加坡在萬分之二到三。中國目前是百萬分之三。

如果放開之後,中國能達到新加坡總人口死亡率的水平,大概因新冠死亡30萬人左右。

中國每年去世1000萬人。增加3-15%的新冠死亡人數,可以扛過一波Omicron疫情,實現群體免疫。

3、

主張放開的網友認為防疫封城對經濟的傷害太大。防疫封城對經濟肯定有傷害。

2020年一季度,武漢的GDP同比下降40.5%。考慮到並不是一季度90天全封,封城前22天經濟活動受的影響不大。按這個比例,如果武漢一季度全部封城,GDP同比下降幅度為50-55%。GDP比上年同比下降50%,是最極端的全面封城情況下的GDP下降數字。

在全國範圍內,一個1萬億GDP的城市,像武漢這樣封城1個月,損失 10000/12*50% = 417億GDP,相當於全國GDP的 0.036%。

1萬億上下GDP的城市有哪些呢?長沙1.3萬億,東莞1.09萬億,西安1.07萬億,常州 0.88萬億。上海和北京都是4萬億GDP的城市,深圳3萬億。

上海這樣的城市,如果像武漢這樣封一個月,全國全年GDP要掉接近0.15%。這個數字確實不小。

然而,放開群體免疫場景,同樣會影響經濟。大量感染者居家不上班,也會有很多人因為恐懼病毒,不敢出門消費。

全國範圍內放開,人人感染,群體免疫,對經濟的負面影響有多大,目前我這邊沒有什麼資料可以預估。等香港2022年一季度的經濟資料出來後,也許可以有一個初步判斷。

4月份,大陸和香港的經濟資料出來後,我會再寫一篇文章,分析兩種不同策略對經濟的影響。

我自己目前猜測,一波全民感染,群體免疫帶來的經濟損失,應該會比目前3月這一波防控疫情帶來的經濟損失要更大。

4、

從保護人民的生命來說,動態清零場景無疑比群體免疫場景更好。

從經濟的角度,目前資料不足,我沒有把握確認哪種場景更好。

那麼,群體免疫場景有什麼優點呢?為什麼很多人主張放開,全民感染群體免疫呢?

群體免疫的優點就是,長痛不如短痛。

群體免疫場景,挺三四個月,挺過了全民感染這一波,後面就能看到光明瞭。如果新冠病毒沒有新的更強大的變種的話,後面會有重複感染,但也是一波小於一波。

動態清零,好像永遠看不到頭,永遠得保持著高度緊張的抗疫狀態。

群體免疫,撐過三個月就行了,以後就好像一勞永逸了,至少一波小於一波。當然,如果要出了更強大的新病毒變種,一切都從頭再來了。

人都有這個心理:與其如忍受未來的不確定性,在漫長的時間中看不到希望。還不如所有籌碼都扔上,一把梭哈,然後愛咋地咋地。賭完了,後面也就輕鬆了。

有些朋友主張放開,也是覺得動態清零是一個永遠看不到頭的旅程。還不如放開群體免疫,反正就四個月,撐過去了,該死的都死了,痛苦的抗疫歷程,也就結束了。

為什麼說慷慨赴死易,從容就義難?戰場上,槍林彈雨中,頭腦一熱,情緒激動之下,獻出生命並不算一件太難的事情。但在一個漫長的過程中,始終保持初心不變,始終願意為理想就義,才是真正的困難。

堅持打持久戰,沒這麼好打,心理上會受到極大煎熬。

5、

我其實能理解那些希望放開,群體免疫的朋友。一波波疫情是在太煎熬了。反覆的折磨,好像永遠看不到光明。還不如全民感染,這樣後面總不會有更壞的情況了。(如果沒有更強的變種)

長痛不如短痛,是很多人的想法。另外,很多人也覺得,全世界都全民感染,群體免疫,我們不可能獨善其身,不可能守住,總有一天必須放開全民感染。

這種觀點,我覺得也有道理。現在確實很難,守住“動態清零”,越來越難。抵抗的成本,肯定也會越來越高。

我仍然相信,現在動態清零的經濟損失仍然低於全民感染。但也許再過一段時間,動態清零越來越難,經濟成本會超過全民感染,那時也許會有其他考慮。

最終怎麼做,我相信國家最終會做出一個明智的選擇。

對我個人來說,反正怎麼選擇我也無法干涉。我能做的就是,自己打疫苗,三針,然後說服所有我認識的人儘快打疫苗,能打幾針就打幾針。

然後,信任國家做出的選擇,配合國家要求的工作。

也許,在全球都躺平時,維持一片淨土的成本太高。最終中國也只能無奈的放棄動態清零。但中國已經戰鬥到了最後一刻。

如果全世界都像中國一樣,這個病毒在2020年就會基本消失,至少不會出現一個又一個的變種。