刷短影片久了,你是否經常感到思維遲鈍、注意力難以集中、不想做深度思考、反應力下降…這些都是短影片成癮(SVA)帶給大腦的危害。為什麼持續刷短影片會讓大腦變得遲鈍?大模型、Python話題優秀答主 @段小草 給出了專業的解答,一起來看看他怎麼說~

持續刷短影片,真的會導致大腦生鏽嗎?

|答主:段小草

2024 年的年度牛津詞彙是 Brain Rot(腦腐),短影片、社交媒體對大腦的影響已經成為了廣泛的社會話題。

2025 年 3 月 17 日發表在《 NeuroImage 》的一項題為《 短影片成癮神經解剖學和功能基礎及其與大腦轉錄組和細胞結構的關聯 》的研究深入探討了短影片成癮對大腦的影響機制 [1] ,來自天津師範大學心理學院團隊揭示了短影片成癮的神經和功能變化以及遺傳因素的影響。

|關鍵要點:

-

研究表明,短影片成癮(SVA)可能改變大腦結構和功能,特別是在獎勵系統和認知控制區域。

-

證據顯示,SVA 與腦灰質體積增加和區域活動同步性增強有關,可能影響注意力、記憶和情緒。

-

基因分析發現,在青少年時期,腦部發育可能使其更容易成癮。

-

研究指出,嫉妒可能加劇 SVA ,影響腦部特定區域的活動。

什麼是短影片成癮(SVA)?

短影片成癮(Short Video Addiction)是指個體對短影片的強迫性需求,類似於其他行為成癮,如賭博或社交媒體成癮。它可能導致日常生活受擾,如學習和工作效率下降、社交活動減少,甚至健康問題。研究表明,SVA 與大腦的獎勵系統過度啟用和認知控制系統功能減弱有關,類似於其他成癮行為。

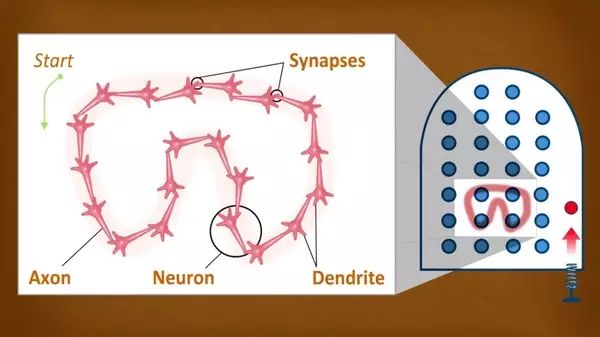

大腦如何應對短影片?

當我們觀看有趣或吸引人的內容時,大腦會釋放多巴胺,一種與愉悅和動機相關的神經遞質。短影片以其快速、刺激的內容設計,頻繁觸發這一獎勵系統。研究發現,SVA 個體在觀看個性化短影片時,腹側被蓋區(VTA)和杏仁核等獎勵系統區域活動增強。VTA 是多巴胺產生的地方,杏仁核處理情緒,這解釋了為什麼短影片讓人感到愉悅和興奮。

同時,認知控制系統——幫助我們調節行為的「剎車」——在 SVA 個體中似乎功能減弱。背外側前額葉皮層(DLPFC)、下前額回(IFG)和中前額回(MPG)等區域活動減少。DLPFC 負責計劃和理性決策。當這些區域功能下降時,個體很難停止觀看更多影片,即使知道自己不該繼續。

腦結構變化

長期的 SVA 可能導致腦結構變化。研究觀察到,SVA 症狀較嚴重的個體,其眶額皮層(OFC)和雙側小腦的灰質體積增加。OFC 參與決策和評估獎勵,決定你更喜歡什麼。灰質體積增加可能意味著你更傾向於覺得短影片有吸引力。

小腦傳統上與運動控制有關,但也參與認知功能。其體積增加可能與反覆滾動和觀看影片的動作有關,類似於練習技能使肌肉增長。

功能性變化

研究還發現,SVA 個體的某些腦區顯示出區域同質性(ReHo)增加。ReHo 衡量鄰近腦區活動的一致性,增加意味著這些區域更協調或活躍,如 DLPFC、後扣帶皮層(PCC)、丘腦、小腦和顳極(TP)。這些區域與注意力、記憶和情緒處理有關,說明 SVA可能使大腦更專注於影片相關資訊,影響其他任務的專注力。

嫉妒的作用

性格傾向性嫉妒(dispositional envy)在 SVA 中扮演重要角色。嫉妒傾向是指個體更容易感到嫉妒。研究表明,嫉妒可能透過小腦和顳極的腦結構和功能變化中介 SVA 。

例如,看到別人在影片中展示完美生活或成就時,你可能感到嫉妒,這可能驅使你觀看更多影片,試圖透過比較或逃避現實來緩解這種情緒。小腦和顳極在這一過程中起作用,表明嫉妒影響大腦處理與 SVA 相關的資訊。

遺傳因素

研究還進行了轉錄組分析,研究大腦中與 SVA 相關的基因表達模式。他們發現 521 個與 SVA 相關的基因,主要表達於興奮性和抑制性神經元,這些基因參與腦細胞間的通訊,特別是在青少年時期的杏仁核、海馬、紋狀體、丘腦和小腦中。

這表明可能存在 SVA 的遺傳傾向,青少年時期的大腦發育可能使其更容易成癮。青少年是大腦仍在成熟的階段,對獎勵和風險行為更敏感,這可能解釋為什麼他們更容易上癮。

青少年與 SVA

青少年是 SVA 的高風險群體,因為這一階段大腦對獎勵更敏感,風險行為更常見。研究發現,與 SVA 相關的基因表達在青少年時期尤為突出,這強調了需要特別關注這一群體的影片消費習慣。

研究結論與展望

SVA 涉及大腦結構、功能和基因表達的複雜變化。理解這些機制有助於開發預防和治療策略,如設定螢幕時間限制、尋找替代活動或尋求專業幫助。

該研究也有一定侷限性,如橫斷面設計無法確定因果關係,樣本特徵可能影響普遍性。未來需要縱向研究來確認這些發現,並探索干預措施的有效性。

附:SVA相關腦區變化總結

金融時報的一篇報道認為[2],人們在推理和解決新問題方面的能力在 2010 年代初達到頂峰,此後一直在下降。

OECD 國際基準測試 PISA(針對 15 歲學生在閱讀、數學和科學方面的表現)釋出了最新一輪分析結果:

三個學科的成績在 2012 年左右達到頂峰,其中 2012 年至 2018 年間的成績下降幅度超過了疫情影響期間的下降。

這種推理和問題解決能力的下降不僅僅侷限於青少年。成年人也表現出類似的模式,去年 OECD 對成人技能趨勢的旗艦評估更新顯示,所有年齡段的下降趨勢均可見。

自 1980 年代以來,每年《Monitoring the Future》研究都會詢問 18 歲的高中生,他們是否在思考、集中注意力或學習新事物時感到困難。在 1990 年代和 2000 年代,報告有困難的高中最後一年學生的比例保持穩定,但在 2010 年代中期開始迅速上升。

這一轉折點值得注意,不僅因為它與智力和推理測試的表現相似,還因為它與另一個更廣泛的發展趨勢同步:我們與資訊的不斷線上獲取的關係發生了變化。

我們所看到的這種情況,部分原因可能是從文字向視覺媒體的持續過渡——向一個「後文字」社會的轉變,人們痴迷於螢幕。

閱讀的下降確實是真實的—— 2022 年,報告稱在過去一年讀過一本書的美國人比例跌至一半以下。

然而,特別引人注目的是,我們看到這一現象的同時,大多數國家的數字應用和其他問題解決能力的表現也在下降。

一個尤其令人矚目的統計資料顯示,在高收入國家中,平均有 25 % 的成年人無法「在審查和評估陳述有效性時使用數學推理」,在美國這一比例高達 35 %。

睡眠日前夕,邀請你一起發起一場關於「捍衛睡覺權利」的討論!

參與活動贏「放輕鬆」大禮包💤

👇掃描下方圖片二維碼,一起參與活動吧~

參考

1.https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S105381192500031X?via%3Dihub

2. https://www.ft.com/content/a8016c64-63b7-458b-a371-e0e1c54a13fc

題圖來源:答主@段小草