大學教育最根本的是,讓學生學會學習、學會選擇、學會思辨。

文丨Jennifer

來源:外灘教育(ID:TBEducation)

近兩年來,受中美關係影響,多所中美合作機構因政治摩擦陷入困境。

隨著上海交大密歇根學院、天津大學佐治亞理工深圳學院、清華-伯克利深圳研究院、川大匹茲堡學院,這些備受關注的中外合作辦學機構相繼關停或改名,“中外合辦”也籠罩上了一層陰影。

目前,國內透過教育部審批、可以實施本科以上高等教育辦學的中外合作辦學機構,共有238所;合作辦學專案更是多達1151個。

一直以來,就有不少關於“中外合辦水太深”的說法。它滿足了一部分學生“撿漏”上名校的同時,卻也存在魚龍混雜、辦學質量良莠不齊的情況。

對於學生而言,想要挑選到靠譜的機構和專案,需要檢視資質認證、看合作院校、瞭解學分互認和課程體系,甚至實地訪校。

其實,在“中外合辦”背景下,有一類頗為特殊,那就是中外合作舉辦的大學,其中可以提供本科教育的僅有11所。

這11所大學均具有獨立法人資格和學位授予權,是教育部特批的一類新型大學,所招收的中國籍學生必須參加高考。

其中,上海紐約大學,是由華東師範大學和紐約大學合作創辦的中國第一所中美合辦研究型大學,頗受矚目。近三年來,中國學生申請人數累計增長47%,今年更吸引了超過2.5萬名國際學生申請,創下新高。

上海紐約大學

當然,受中美關係影響,也有不少家長擔憂:像上海紐約大學這樣的中外合作大學,會受到牽連嗎?選擇這類大學,會有風險嗎?

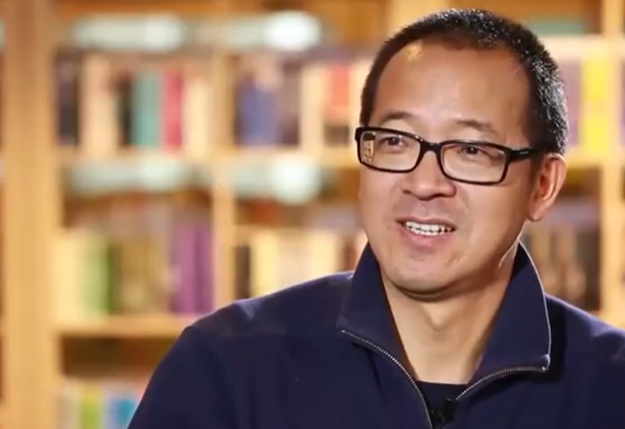

外灘君特地請教了上海紐約大學首任校長俞立中。

退任後的俞立中,依然活躍在社交媒體上,關注著上海紐約大學的發展和動向。前不久,他還出版了《讓世界成為你的課堂:上海紐約大學的探索》一書,分享自己對中外合作大學的思考,對創新人才培養的感悟。

對於中美衝突和中外合作辦學的不確定,俞立中斬釘截鐵地表示,上海紐約大學作為獨立辦學主體,辦學實踐不會受到任何影響,中國學生家庭可以放心選擇。

接連擔任過上海師範大學和華東師範大學校長、深耕高等教育30餘年的俞立中,對人才培養也有著很深的感觸。他表示,大學教育的關鍵,在於培養學生“學會學習,學會選擇,學會思辨”,而這正是上海紐約大學的培養目標。

作為高等教育領域的“一條鯰魚”,上海紐約大學給傳統大學帶來了很大沖擊:從學生的遴選標準到選拔方式、從培養理念到課程設定,再到教學方法、社會實踐,無不顛覆著傳統高等教育模式。

6月中旬,外灘君見到了俞立中。作為嘉賓,他剛參加了上海紐約大學2025屆畢業典禮,言語間滿是自豪,“這一屆學生的演講很有創意,很有上海紐約大學的特色。”

究竟什麼是“上海紐約大學特色”?中外合作大學作為新型大學的培養方式,究竟給學生帶來什麼?我們和俞校長聊了聊。

俞立中

上大學最重要的是,

“學會學習、學會選擇、學會思辨”

曾有某涉外企業希望來上海紐約大學招生,對方直言,“我們看重的不是專業對口,而是想招想做事、能做事、能學習、有想法的人”。

俞立中發現,如今,越來越多有眼光的僱主,比起名校背景和專業,更關心學生身上的軟實力,比如,學習能力、選擇的能力、以及思維方式等。

這些軟實力,恰恰是學生在求職和深造中脫穎而出的原因。

從2024屆本科生畢業去向看,選擇繼續深造的中國畢業生,人均獲得4.1份錄取通知書,前往世界排名前50大學或專業深造的中國畢業生佔77%;直博25人,佔12%;有2人獲全球知名獎學金,分別入選清華大學蘇世民學者及富布賴特專案。

選擇就業的學生,工作地點遍佈北美、歐洲、亞洲等世界各地,既有中國科學院、良渚實驗室(浙江大學)等頂尖研究機構,從事學術研究;也有高盛、花旗、摩根大通、Tiktok、騰訊、Scale AI等知名集團和科技企業。

俞立中堅信,大學教育最重要的是,讓學生學會學習、學會選擇、學會思辨。

“自主選擇和自主學習,本該是大學生活的重要環節。但是不少大學生仍然處於被動狀態,習慣於等待學校和老師的安排,實際上已經失去了很多機會。”

上海紐約大學校園

在上海紐約大學,自主選擇和自主學習,貫穿始終。

首先,和很多大學入學前就選定專業相比,上海紐約大學的前兩年,基本實施通識教育,學生可以修讀全校各領域課程。

比如,“全球視野下的社會”,是中國學生在第一學年裡最具挑戰性的一門課,課上需要做大量的原著閱讀、自由討論和寫作訓練,鍛鍊閱讀、表達和思維能力,特別是批判性思維。

還有面向全體本科生開放的創新與創造力研究專案(PCI),其中有一門課叫“創造力入門”,學生會透過大量閱讀,反思何為創造力,並在課堂討論中,感受不同文化對創造力和創新的不同解讀。

這樣的學習體驗和本科教育,讓學生有足夠的空間去選擇細分方向,充分挖掘自己的潛力,而不僅僅起到職業培訓的作用。

有學生反饋,“一學期的閱讀量,比某些大學本科四年的閱讀量都要大,而且很多是古今中外思想家、哲學家的英文論著。只有拼命讀,我們才能在課堂裡參加討論,有自己的寫作思考。”

“創造力入門”課上,美方校長和PCI專案主任共同授課;圖源學校官網

等大二結束時,學生再確定要學習的專業方向。

從官網上看,上海紐約大學學生的專業,僅有數學、物理、化學、生物、神經科學、計算機科學與技術、電子資訊工程、資料科學,互動媒體技術、經濟學、金融學、世界史等12個。但其實,學生真正的選擇空間很大。

學校不會考慮各專業的人數比例,學生完全可以自由選擇。

“紐約大學有200多個專業,只要學生感興趣都可以自由選擇。如果沒有自己滿意的專業,甚至可以自己設計跨專業方向,透過兩個不同學科老師的批准即可。”

在這裡,不少學生都選修了第二專業或輔修專業。

互動媒體技術,是很多文理科學生都會輔修的一門工科專業,它不侷限於軟體開發、數字媒體制作、互動裝置設計等技術層面,還包括媒介理論、技術哲學等文化層面、政治層面和理論層面,培養學生的創新思維和創新設計。

可見,選專業和選課,在上海紐約大學有著超高的自由度。學生無需苦惱於“選錯專業”,更不用被“專業方向”困住。

2024屆中國畢業生專業人數分佈;

圖源學校官網

此外,跨學科學習的機會,比比皆是。

某位在普林斯頓大學讀博的畢業生表示,自己對量子生物和神經科學的科研興趣,就來自於本科階段的“科學基礎”這門跨學科課程,它面向所有來自物理學、化學、生物、神經科學等自然科學專業,不同專業背景的學生一起上課,互相啟發。

當然,靈活的本科教育模式,也得益於小而美的學生規模,以及足夠高的師生比。

至今,上海紐約大學依然保持每屆僅500名本科生的招生規模,中外學生比例接近1:1,其中國際學生來自全世界80多個國家。

俞立中表示,“相比傳統高校,小一點的學校規模,更容易進行創新和改革,‘船小好掉頭’。”

讓世界成為學生的課堂,

走出多元化的道路

大學四年的“不設限”,究竟會對學生個體產生怎樣的影響?

2019屆學生胡文倩,回顧自己的學習歷程,充滿感慨。

作為一名熱愛文學和藝術的文科生,她在上海紐約大學獲得了互動媒體藝術專業和世界史(綜合人文)專業的雙學位。畢業後,她在卡內基·梅隆大學計算機科學系攻讀人機互動碩士,現在在一家巴黎技術公司擔任產品互動設計師。

從一名標準的文科生,到修讀互動媒體藝術專業,再到研究人機互動,這是如何實現的呢?胡文倩認為,這要得益於上海紐約大學的培養模式,它鼓勵學生嘗試新鮮事物,不給自己劃定界限。

在《讓世界成為你的課堂:上海紐約大學的探索》一書裡,像這樣“不設限”的學生故事還有很多。

更難得的是,在一系列名校和名企的畢業去向背後,學生對成功的定義並不趨同。

甚至很多學生最初選擇報考學校時,就已經展現出敢於“冒險”的勇氣。

俞立中記得,上海紐約大學首屆招生,還只有華師大校園裡的一棟教學樓時,就吸引來不少有機會上清北復交的學生。

家長見面會上,有家長十分不愉快地發問:“俞校長,請你說一說上海紐約大學有什麼好,至今一無校園,二不見教師,三沒有歷史,我家孩子明明可以被推薦去清華大學,但她卻堅持要選擇上海紐約大學,我們無法說服她,但是心裡是不痛快的!”

有意思的是,四年過後,當孩子們從這裡走向世界,展現出強大的後勁和競爭力時,不少父母開始慶幸孩子的選擇。

與此同時,上海紐約大學的教育理念和培養模式,也讓學生更在意內心的渴求,走出多元化的道路。

有人放棄世界頂級名校的offer,專注深耕自己熱愛的專業或是創業專案;有人畢業後並沒有立即去名校名企,而是選擇去貧困地區做志願者……

曾有一位放棄復旦大學直推機會,堅決選擇上海紐約大學的學生,畢業前告訴媽媽:“畢業後我要去印度一年,因為印度的計算機技術比中國強,我希望改變這個現狀。”

俞立中在2020屆上海紐約大學畢業典禮上

在俞立中看來,真正的教育,不僅要讓學生有能力獲得成功,更要能找到生活的意義和價值。

而上海紐約大學的培養方式,對學生產生的影響,不侷限於知識層面,更關乎人生態度和價值取向,讓他們學會聆聽內心的聲音,作出獨立而不從眾的選擇。

“大學教育,首先是培養完整的人,然後才是某個專業方面的人才。”

高等教育的未來,

需要更多的“鯰魚”

不少人說上海紐約大學是中國高等教育領域的“一條鯰魚”。

在俞立中看來,一所中外合作大學的使命,不僅僅是招了多少牛娃,開了多少專業,畢業生進了哪些名企、名校。

更重要的是,它能在多大程度上調動本土學校改革的積極性,對基礎教育的輻射規模有多大,又能在多大範圍內改變人們對教育的理解。

“如果我們將上海紐約大學,僅僅看作‘不出國門的留學’,是比較狹隘的。辦一所新型大學,其實也是在宣傳一種新的教育理念,讓大家看到,高等教育也可以有不一樣的樣態。”

1.扭轉傳統的擇校和人才選拔觀念

如今,包括上海紐約大學在內的中外合辦大學,以及西湖大學等民辦新型大學,大多采用“高考分數+綜合評價”的錄取模式,具體細則有所不同。

比如,申請上海紐約大學的學生,在高考前,需要看高中學業成績、邀請參加“校園日”活動,綜合評估考察學術潛力、團隊協作能力、領導力,以及與培養目標與教育理念的契合度等,且A檔學生高考分數至少要達到一本線以上。

因為競爭激烈,最後被錄取的學生,基本來自市重點、省重點高中,高考成績也遠超一本線。

不過,在上海紐約大學的綜合評價體系中,學生對世界的認知、對人生的志向與追求、價值取向等佔了很大的分量。

“只有‘優秀且適合’的學生,才會被錄取。”

這樣的錄取標準,也在扭轉很多學生和家庭的傳統應試觀念。

與此同時俞立中發現,相比幾年前,現在有越來越多的中國父母,不再只盯著985、211和大學排名,而是對新型大學抱有更開放的態度。

名校背景之外,他們也開始重視孩子的能力培養和發展後勁,希望大學能有更多元化的環境,讓孩子在跨文化溝通、國際競爭舞臺上有更多的機會,擁有積極的人生態度和終身成長的動力。

圖源學校官網

2.促進國內高等教育改革

擔任校長期間,俞立中和很多學生交談發現,相當一部分選擇上海紐約大學的學生,都在中學階段深受應試教育之苦,想要尋找不一樣的教育模式。

在他們眼裡,上海紐約大學的通識教育、選專業自由、跨學科培養、以及自主學習、平等包容的校園氛圍,正是自己夢想的大學模樣。

俞立中提醒,傳統高校迫切需要在這些方面做出調整,比如,大學要避免行政化和形式主義,要將自主選擇和探索的權利,留給學生。

對於傳統高校裡一些大學生的現狀,俞立中心有慼慼。

“學生們不是忙各種形式主義的報告、活動、講座,就是困在實驗室裡做導師佈置的課題,根本沒有時間去探索自己的興趣在哪裡,要往什麼方向發展……”

他提醒,未來想要培養出在國際舞臺上參與競爭的創新人才,我們的高等教育就不能急功近利,切忌只做表面文章,而是要從根本上去推進和鼓勵創新。

這背後,較高的師生比、高質量的通識教育、一定的選專業自由,以及自主學習和探索空間,都是人才培養的基礎。

3.站在世界舞臺上,互相學習和借鑑

世界各國的高等教育,也需要相互學習和借鑑,“讓世界成為學生的課堂”。

目前,上海紐約大學有好幾個專業,如資料科學、互動媒體藝術等,都被引入紐約大學的本科教育。“他們覺得我們這裡發展得很好,用人單位需要,學生也很喜歡,就把這些專業和課程引進到紐約大學了。”

此外,通識教育,也在紐約大學的基礎上有所創新,更強調全球化、多元文化、跨學科、中國元素等特色,並引入了一系列有關創新與創造力發展的課程。

大學四年裡,上海紐約大學的學生可以有兩個學期,在紐約大學全球教育體系遍佈五大洲的其他13個門戶校園或海外學習點選課學習。

“學生可以在義大利選修文藝復興相關的課程,同樣的老師、同樣的教材,這門課在佛羅倫薩學,還是在上海、在紐約學,用到的資源、學生的體驗肯定是不一樣的”。

學生在紐約大學阿布扎比分校;

圖源學校官網

依託紐約大學的全球教育體系,學生不僅“以世界為課堂”,也大大拓寬了升學與就業渠道。

據瞭解,紐約大學全球教育體系已經連線超過3.5萬家企業,為學生提供實習機會;上海紐約大學職業發展中心,還為每屆學生設計了職業發展的四年規劃,與優質僱主建立長期緊密的合作關係。

當然,一所大學想要辦好,需要“天時、地利、人和”。

當地緣政治格局與國際關係充滿不確定性時,像上海紐約大學這樣具有獨立法人資格的中外合辦大學,由於在國際交流合作、人才培養、學位授予等方面,擁有更多的自主權,得以在風浪中穩步前行。

不過,俞立中堅信,儘管全球化面臨新的挑戰,但全球化程序並未止步,世界依然需要一大批具有全球視野、理解多元文化、願意並善於跨文化溝通和合作的創新人才。

這不僅是中外合辦大學的目標,也應是中國高等教育的培養方向。

參考資料:

《讓世界成為你的課堂:上海紐約大學的探索》,俞立中編著;

《上紐大經濟學教授Adam Brandenburger:創新,是本能》,上海紐約大學官網;

《上海紐約大學2024屆本科畢業生就業質量報告》,上海紐約大學官網;

K12 成長與教育社群

追蹤前沿資訊 洞察成長規律

挖掘充滿溫度的故事 探索融合世界的教育

▼精英說優質影片推薦

你“在看”我嗎↓↓↓