文/老C

碳中和核心是用清潔能源取代火電。而目前看,清潔能源只能指望光伏和風電。

接上一篇:碳達峰和碳中和對中國意味著什麼(1/3)

5、

目前,全球主要發達國家,以及中國,都對碳中和時間表做出了承諾。那碳中和意味著什麼?

全球二氧化碳排放量中,最大的是發電產生的排放,第二是交通,第三是工業。要想實現全球排放碳達峰,並進一步實現碳中和,首先要解決發電問題。有了清潔的電力,交通和工業很多碳排放也可以減少。(新能源汽車,電爐/氫氣鍊鋼等)

目前全球發電量的60%,還是來源於化石燃料,其中煤電佔34%,天然氣佔23%,石油佔4%。如果全球要實現2050-60年碳中和,首先就是絕大部分的發電都必須從化石能源變成清潔新能源。

這是個宏偉的目標,要把地球目前佔發電量60%的火電取代掉。實現這個目標靠啥新能源呢?

從1985年到2020年,整體火電的比例,只從63%下降到了61%,基本原地踏步。

水電靠不住。能建設水電站的河流資源是有限的。而西方的環保主義者同樣討厭水電,對水電建設不熱衷。1985年,水電佔全球電力總量的20%,到2020年,反而下降到了16.9%。

核電更加靠不住,第一也未必這個清潔,第二西方環保主義者更討厭核電。核電佔全球電力總量的比例,從1985年的15%,下降到了2020年的10%。

可控核聚變,遙遙無期,永遠是五十年後實現的夢想。

真正增長的新能源,就是風能和太陽能。2000年時,風能和太陽能發電加起來只佔全球發電的0.2%,2020年,已經佔到了9.4%。

雖然風能和太陽能有發電出力不穩,看天吃飯等諸多缺點。但這兩個能源是唯一有可能大規模。無限制擴建,最終有可能取代火電的新能源。

對於一些歐洲國家,比如英國、德國,風能和太陽能已經能佔到國家總髮電量的30%左右。目前中國風能和太陽能合計發電量佔到9.5%,和世界平均水平差不多。

6、

根據高盛公司的預測,全球到2050年的電力需求將是目前的3倍。其中,太陽能和風能提供的電力佔比達到65%。其中太陽能佔35%以上,風能接近30%。這意味2050年,全球太陽能的發電量將是現在的30倍,風能的發電量將是現在的15倍。

Bloomberg的預測保守一點,認為2050年,仍會有24%的能源由化石燃料提供。但風能和太陽能也會佔到全部發電量的56%。

兩家金融機構對風能和太陽能如此樂觀,主要原因是過去十年的風能和太陽能發電的成本快速下降。從2010-2020年,太陽能模組的成本下降了89%,風機的成本下降了59%。

根據Bloomberg的預測,在2025年左右,無論中國還是美國,風能/太陽能的發電成本,都會低於火電的發電成本。成為最低成本的發電方式。當然,不能簡單對比發電成本,風能和太陽能出力不穩的問題,還是需要透過儲能等辦法解決。

高盛對中國的預測是,到2060年,中國的電力需求有望增加到目前的3倍,而其中60%以上的電力將由太陽能和風能提供。這意味著,中國的太陽能的風能的發電能力,至少將是目前的20倍以上。(太陽能大概30多倍,風能大概12倍)

7、

老實說,太陽能和風能,並不是一種特別好的發電方式。最大的問題是有效利用小時低,以及發電出力不穩。對電力行業來說,出力不穩是一個巨大的問題。

簡單介紹一下電力行業:

我們想象一下,有一個巨大的池子,一邊有成百上千的水管往裡面灌水,這些是發電廠;另外一邊有成千上萬的水管出水,這些是用電的企業、居民等等。但是,這個池子無法用來蓄水,水位必須保持穩定,不能高也不能低。水位比標準水位高了,池子會崩掉,比標準水位低了,也會崩掉。這個標準水位,就是我國交流電的頻率50赫茲。供大於求,系統頻率會高於50赫茲,供電低於需求,系統頻率就會低於50赫茲,電網可能就無法安全運行了。

下圖是這次東北電網拉閘限電的通知,裡面的系統頻率就是池子的水位。發電大於用電,頻率上升,用電大於發電,頻率下降。

那麼,怎麼保持水位呢?如果水位下降,要麼堵住出水口,要麼加大進水量。電網的排程,就是密切監控發電量和用電量,確保這個水位始終保持在標準水位上。

然而,一個國家的用電量是非常不穩定的。凌晨時間大家都在睡覺,用電量很低,每年下午,是用電高峰期。週末用電量低,平時上班用電量高。7月大家都要開空調,用電量高,冬天用電取暖,用電量次高,春秋季節用電量低。

在需求如此不穩定的情況下,如何保持“水位”始終處在標準水位線附近呢?只能靠供給側調整。與電網併網的電廠,電網的排程是可以隨時要求電廠調整發電量來匹配即時波動的用電需求。具體方法我就不細講了,有自動發生的一次調頻和主動干預的二次調頻。

然而,發電端和用電端有很大的不同:燈泡你可以隨時開隨時關,電廠卻不能隨時開隨時關。電廠也不是想開多大開多大,換句話說,電廠不能想什麼時候發多少電就發多少電——存在技術極限。由於需求不穩定,發電一側就得保持冗餘的發電能力,必須能滿足需求波峰最高點的用電量。在需求低谷,就得少發電,保證電網的“水位”不超過“標準水位”線。所以,為什麼電價會有波峰波谷電價,工業電價波峰電價可以是波谷電價的3-4倍,就是因為波谷時,如果用電需求不足,大量發電廠被迫停機。閒著也是閒著,不如便宜點。

電廠也有很多種。核電火電這種,只要有燃料,就可以幾乎不停機的執行下去,輸出很穩定。水電的季節性就非常強,夏季豐水期發電量大,冬季枯水期發電量就小。以2020年為例,最高峰的7月份發電量超過1400億度,而枯水期就只有700億度。光伏電站是白天發電,晚上沒電,要是來個陰天下雨,發電量就大幅下降。風電更是靠天吃飯,有沒有風全看老天爺臉色。

一年一共是8760個小時,上表中可以看到,核電每年可以出力7453個小時,大約85%的時間都在執行。相當於每天工作超過20個小時。火電每年出力4216個小時,大概每天工作11.5個小時,相當於997。水電每年出力3827個小時,相當於996。而風電只有2073個小時,差不多朝9晚5加雙休。光電就只有1281個小時,基本上每天8小時,每週上三天班。

而風電和光電,上班時間還不固定。有風有太陽時候發電,沒風沒太陽就沒電。

用電需求不穩定,而供給側除了火電和核電,也不穩定。咋辦?核電雖然穩定,但也不能隨便開機關機。比較苦逼的火電,就承擔了調峰填谷的任務。別的地方發的少了,火電就得吭哧哧開機幹活補上,別的地方發得多了,火電就得把機器關了停機。

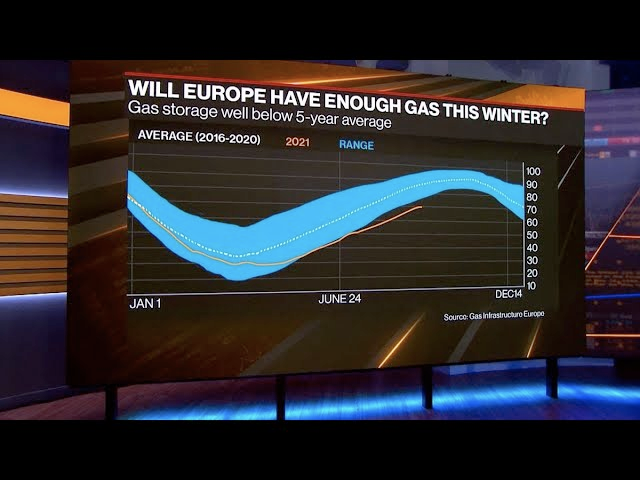

所以,不穩定的新能源發電的電價,不僅僅需要和火電一樣,得比火電還低很多,才算是真的有競爭力。好在光伏電站也基本上白天發電,和用電量的高峰比較一致。但風電,就是真的看天吃飯了。去年東北的拉閘限電,和內蒙東部東北風電場因為天氣原因出力不足有很大關係。歐洲能源危機和歐洲最近風力低於預期,也有很大關係。

下文是《財經》雜誌的報道:

而我國最近幾年大力發展新能源,風電更是投入最大的領域。2020年,我國風電發電總投資高達2618億元,是火電553億元的4.7倍。風電的裝機容量也從2011年的0.46億千瓦,上升到2020年的2.8億千瓦,10年翻了6倍,2020年裝機容量達到了火電的23%。但因為風電發電不穩定,2020年風電的發電量僅為火電的9%。

隨著發電不穩定的新能源在整體發電量的比例越來越大,整體電力生產的穩定性會隨之下降。而為了維持穩定,火電廠必須保留更大的冗餘能力,以幫助整體電網削峰填谷。這導致了火電裝置的實際利用小時數不斷下降。從2011年的5305小時,下降到2020年的4216小時。實際利用小時數的下降影響了火電廠的運營效率和盈利能力。隨著新能源發電的進一步發展,火電的定位將逐漸由主體電源向補充性電源轉變,提供更多的調峰調頻服務。

如果新能源發電在極端情況下會全部失去出力,為了保證電網穩定,多少億千瓦的新能源發電,就至少需要同等裝機量的火電來幫助調峰。火電承擔的淨負荷=負荷-核電-風-光-儲能。當風電光電的比例越大時,火電需要應對的調峰任務也就越來越大了。

中國的火電還有一個問題是,中國的火電大多數是大型煤電廠。大型煤電有一個缺點——靈活性差。功率爬坡速度慢,主力電廠的爬坡速度一般為2%每分鐘,還有最小出力限制。歐洲和美國的火電廠大部分是燒天然氣,燃氣電廠調節速度快,沒有最小出力限制。

新能源發電,不僅僅需要建設發電能力,同期突破儲能技術,建設儲能能力也至關重要。

8、

雖然水電風電光伏電站的發電不穩定,但同時,水電、風電、光伏不需要燃料。而核電站中原料鈾佔總生產成 本的5%左右,處理後的鈾燃料佔總生產成本的15%左 右。相比之下,火電站的燃料成本佔總發電成本的70%左右。而燃料(煤、石油、天然氣)的價格是非常不穩定的。

上圖四1967-2021年美國CPI的年度變化,黃色線的是能源價格。可以看到能源價格變化波動遠遠超過整體的CPI。

經濟學中有一個概念叫彈性,指某一產品價格變動時,該種產品需求(供給)量相應變動的靈敏度。產品價格上升會減少需求,增加供給 ,減少(增加)的量處於價格變化就稱之為需求(供給)彈性。

一般而言,奢侈品,可替代品,非必需品價格彈性較高。比如,iPhone價格漲了一倍,大家就不去買iPhone了,需求會大幅下降。但如果糧食價格翻了一倍,該吃飯還得吃飯,需求不會有太大變化。

現代社會中,電是絕對的必需品,沒有電就沒有了一切。在電力供應出現異常短缺時,部分需求方會願意出難以想象的高價格來保證電力供應。假如你的親人在手術室面臨斷電的危險,你願意出多少價格,來保證手術的供電?而完全市場競爭環境下,決定價格的就是願意出最高價的人。在一個市場化的環境下,如果出現供電能力突然下降,電價就有可能一下子飆升到難以想象的高度。在極端環境下,電價在幾天之間上漲上百倍都是可能的。

在比較市場化定價的美國得克薩斯州,就出現過多次電價危機。2019年8月,2021年1月都爆發過電價危機。在2021年初的電價危機中,批發電價在幾天之內上漲了300倍。據媒體報道,有的家庭收到了上萬美元的電費賬單。然而,收到鉅額賬單的是選擇了零售電價和批發電價掛鉤的市場化定價的家庭。大部分選擇固定電價的家庭並沒有受到影響。

對火電行業來說,有三個核心價格指標 – 燃料價格、批發電價(電廠銷售給電網的電價)、零售電價。在一個完全市場化的環境下,價格應該由供給和需求決定。在大部分西方國家,燃料價格和批發電價更加市場化的,零售電價是政府監管的。美國大部分州,也不允許電網直接把批發電價的上漲直接轉嫁給零售使用者。在中國目前的情況是,批發電價和零售電價都是政府監管。而燃料價格(煤價)已經基本上市場化。

零售電價是政府監管的,價格比批發電價穩定得多。在燃料價格波動劇烈,而零售電價要保持穩定的前提下,要麼是發電環節承擔(即批發電價也被監管保持穩定),要麼輸電環節承擔(批發電價波動,零售電價穩定)大部分西方國家,是批發電價和零售電價之間的輸電環節承擔風險。

那麼零售電價比批發電價高多少呢?在比較重視環保的高電價的歐洲國家,一般零售電價的價格是批發電價的2.5-3倍,而在相對電價比較低的美國和加拿大,零售電價是批發電價的1.7-2倍。中國電網的加價幅度相比西方國家更低,大概在1.5倍左右。

中國的批發電價對於不同發電型別是不同的,不同地區也不一樣,以煤電為例,最便宜的新疆只有0.25元/度,比較貴的廣東達到0.5元/度。大致的平均水平在0.4元/度左右。零售電價不同地區也不一樣,峰谷電價之間差3-4倍,大致平均水平在0.6元左右。美國2020年的批發電價摺合人民幣大約0.37元,比中國略低,零售電價摺合人民幣大約0.66元。比中國稍高。歐洲的零售電價遠高於中國。在電價和能源價格比較穩定的2019年,歐盟國家的平均家庭零售電價是0.21歐元 / 度,摺合人民幣大約1.50元。其中,德國的零售電價最高,接近0.3歐元/度。而批發電價的價格,平均大約在0.06歐元,摺合人民幣0.45元/度,和中國差不多。

未完待續……

關鍵詞

價格

電網

電力

中國

風電