昨天和一個做產品經理的朋友吃飯,聽她講了一件令人啼笑皆非的事。

前兩天她找到一個微商,想買點水果,誰知道微商反問她,是不是也轉行了?

她聽的一臉懵。

沒想到,微商接下來的一番話更讓她吐血:“看你朋友圈,發得比我們這行還野。”

朋友隨手翻開自己的朋友圈,差點沒哭出來,自從做了產品經理,每天十幾條產品宣傳在朋友圈刷屏,連微商都嫌煩。

可是公司規定,員工都要轉發,點贊都有統計。

想起她經常哀嘆的一句話:

“我30歲了,連發個朋友圈的自由都沒有,真的很想死。”

一、好好一個朋友圈,硬是成了公司的宣傳欄

被逼發朋友圈這事特別普遍,說起來,每個人都有一把辛酸淚。

有要求頭像是公司logo+暱稱是本人姓名的:

有被逼發朋友圈還要帶上定位的:

有不能發私事只能講工作的:

有不按要求轉發就被領導叫去談話的:

有不發朋友圈就要被罰款的:

還有更狠的,不轉發就要被辭退的:

為了逼員工發工作相關的朋友圈,領導們也算是煞費苦心了。

前段時間,微博有這麼一則熱搜。

安徽一女孩入職半個月後,被告知試用期考核不合格被辭退。

細問HR才知道,原來在於她一直都沒有發過與工作相關的朋友圈,一看就是不熱愛工作、不認可公司文化的表現。

不知道從什麼時候開始,發工作朋友圈成了評估工作態度的硬指標?

被逼發朋友圈,是領導認可的敬業。

你工作的積極性,只有朋友圈能證明。

默默加班10次,不如工作朋友圈一條。

本來好好的私人空間,偏偏被整成了工作平臺。就連平時想發個心情感悟、分享吃貨感受,都感覺背後有雙眼睛在盯著。

當代的成年人,連隨心所欲地在朋友圈發條心情都是奢侈。

我們領著一份工資,幹著雙拼的工作。

好好的一個朋友圈,硬是成了公司的宣傳欄。

自從上班就身不由己,好像連人帶微信一起被打包出售。

成年人有多不堪,朋友圈都知道。

二、只有深夜的朋友圈,才真正屬於你

擁有朋友圈自由,是很多成年人的奢侈。

這句話很多人都有感觸,現在的朋友圈越來越像當年的qq空間,熟悉的人越來越少,無關緊要的人越來越多。

主持人大張偉沒有朋友圈,他說:“我不發朋友圈,是因為我不認為誰都是我朋友,我對朋友的定義比較嚴苛。”

微信好友達到了上限,朋友卻沒幾個。

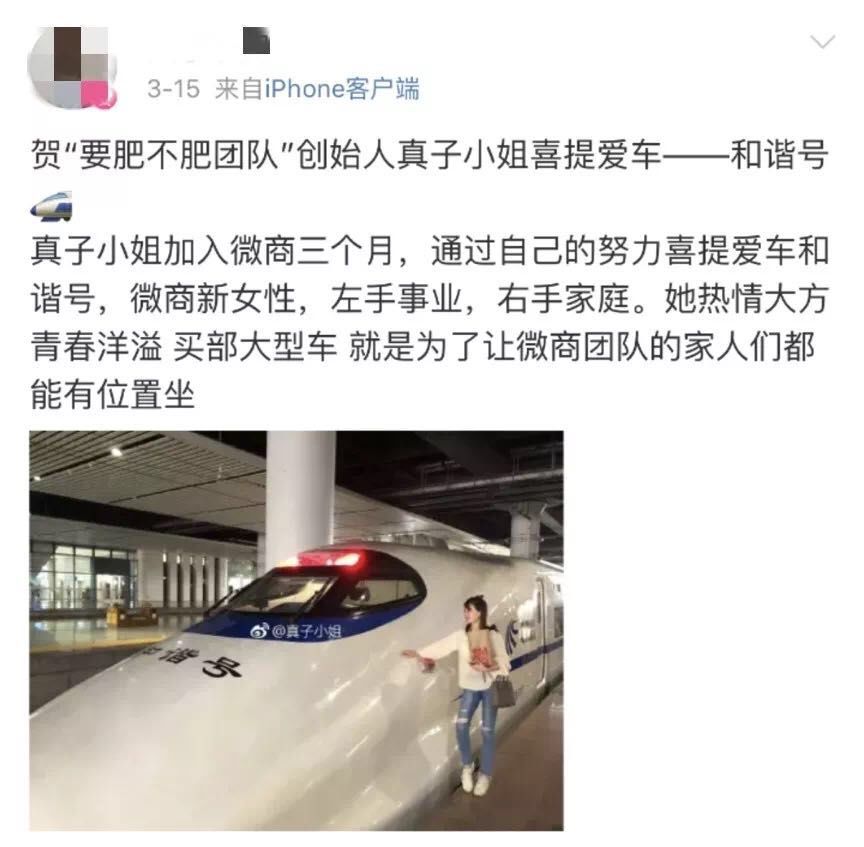

隨便翻下朋友圈,發現微商和廣告佔了一半,風景和雞湯佔了一半,留給成年人發洩的區域少之又少。

想發朋友圈麼?領導、甲方、同事、陌生人都在盯著呢。

不發朋友圈麼?領導含沙射影指責你,拿工資和威脅你。

想發而又不敢發,不想發但是不得不發。

對我們來說,朋友圈就是打臉的存在,它好像是在告訴你,想擁有自己的生活真的是奢侈。

以前聽過這麼一句話:“每到深夜,朋友圈到處都是卸下鎧甲的聲音。”

凌晨2點,四周寂靜無人的時候揭下面具,放下包袱,該吐槽吐槽,該崩潰崩潰,清晨7點刪除,再加一道“三天可見”的大門,這就是成年人最後的自由。

只有深夜的朋友圈,才真正屬於你。

問題是,就連這最後的自由,公司都想奪走。

三、要求朋友圈的偽敬業,不過就是在培養戲精

公司的做法也不難理解。員工的朋友圈就是免費的廣告,員工的好友就是待開發的流量池。

讓員工為公司代言,既能展現公司的正面形象,又能給公司做一波免費營銷,一舉多得。

但說實話,這樣的公司做不大。

原因很簡單,朋友圈的偽敬業不過就是在培養戲精。

前兩天和一個老同學吃飯,才知道她剛裸辭。

本來在銀行工作得好好的,突然幹不下去。

細問才知道,領導眼裡的好員工都是朋友圈裡的戲精,每天在領導朋友圈裡留言點贊,她這麼勤勤懇懇拉客戶的,只是因為不想發朋友圈,成了公司的反面教材。

有人表面順從內心咒罵,也有的為了討好,極盡吹捧之能事。

但更多人走上了雞賊之路,有人開了小號,有人選擇分組可見,發多少條宣傳朋友圈都沒問題,關鍵時刻再來個“提醒XX可見”。

朋友圈好像變成了一臺戲,領導是坐在臺下看戲的,下屬們個個都成了演技精湛的演員。

只有戲做足了,受眾才會滿意。

所以,每當發朋友圈的時候,總有些人自告奮勇爭當表率,然後指著別人說“你還沒發”。

這樣一對比,那些低調做事的員工,反而在職場屢屢受挫。

對員工來說,如果發自內心地喜歡公司,覺得產品又質美價廉,出於責任感和情懷,不用統一告知就會推薦和分享。

但經常有這種醜人多作怪的公司,為了佔員工的便宜,壓榨員工的剩餘價值,軟硬兼施,無所不用其極。

所以,越是大公司,越沒這麼多么蛾子,活好錢夠廢話少,公司從來不需要員工犧牲私人空間。

就拿華為來說,任正非就曾經說過:“如果員工感恩華為,我相信華為是做錯了,那一定是華為給他多了”。

我有個朋友,是一家酒類創業公司的CEO。

他跟我說,他從不要求員工發朋友圈,因為他覺得產品夠硬,自然會帶來口碑傳播。

讓員工發朋友圈,一來員工有牴觸情緒;二來如此帶來的產品銷售,未必是真粉,未必有最佳的口碑轉化。

所以,他把重心放在研究產品上,而非強制員工傳送朋友圈,現在已經得到千萬融資了。

這也是為什麼我總勸別人,逼你發朋友圈的公司,還是早點找下家。

因為佔便宜上癮的公司,永遠做不大。

本文作者Jenny喬,富書籤約作者,冷眼看熱鬧,深度談人生,你笨算我輸。本文轉載自微信公眾號慈懷讀書會(id:cihuai_dushuhui),因書明理,以慈懷道。

本文為LinkedIn經授權轉載,轉載目的在於傳遞更多資訊,並不代表LinkedIn贊同其觀點和對其真實性負責。轉載文章所包含的文字和圖片來源於原作者和視覺中國。如因作品內容、版權等存在問題,請於本文刊發30日內聯絡LinkedIn進行刪除,並就版權問題聯絡相關內容來源。

LinkedIn歡迎各類廣告品牌合作,發郵件至[email protected]獲取更多資訊。

©2019 領英 保留所有權利。