作者:

盧克文

來源:盧克文工作室(ID:lukewen1982)

大家都知道現在世界經濟都不太好,那為什麼不好呢?

一個最重要的原因,就是歐美現在不怎麼消費了。

先說說我們諮詢歐洲華人得到的一些物價資料。

在義大利北部地區,住了五年的一位朋友跟我們說,他在義大利的前三年物價平穩,俄烏戰爭開始後,物價有較大漲幅。

穿的方面,以前中國製造的T恤,最低只賣兩三歐,現在T恤4歐起步,而且有三四成是來自越南或孟加拉,質量比以前還下降了。

吃的方面,麵粉以前是0.59歐/千克,現在是0.75歐/千克;花生油以前3.19歐/升,現在是5.99歐/升;咖啡以前1歐/杯,麵包1.5歐或者2歐,現在咖啡1.2歐/杯,麵包2.5歐起步。

住的方面,米蘭房價一年整體漲幅5%,房租平均漲幅15-25%。

出行方面,汽油以前0.99歐每升,現在1.79歐每升。

旅遊、電影、酒店、遊輪等享受型消費,疫情後上漲了25%到40%,地中海遊輪旺季價格,從以前的500歐起,漲到了800歐起。

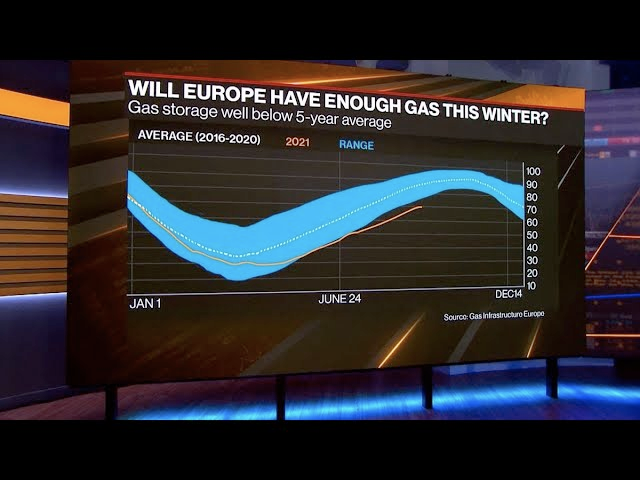

石油、天然氣、電力在2022年底時達到最高,上浮100%到200%,後來迅速回落,而且大多不再是俄羅斯的能源。

在德國生活的“消逝的永遠”也報來當地物價變化。

和三年前相比,生活必需品,比如雞蛋、麵包、牛奶、咖啡、蔬菜和一些肉類的價格大概漲了30%。

以前牛奶最便宜的0.5塊一升,現在牛奶最便宜的0.8塊一升。

肉類在德國都是按盒賣的,一盒大概400-500g,雞肉以前一盒差不多2歐多,現在基本要4歐以上。其他價格記不太清了,主要是以前在超市買的話太便宜,基本不用看價格,現在明顯漲價了,但也還在可承受範圍內。

漲價漲到不能承受了的是餐館,以前去餐館吃飯人均8-15歐,現在去餐館基本在人均25歐以上,現在在餐館喝一杯水都要3-4塊錢。

火車票價格變化不大,公交地鐵漲價,但是漲幅不是特別大,德國公共交通系統一般人都買月票,買了一張月票,這個月可以無限坐,現在德國有49歐月票,全德國的公交火車地鐵隨便坐(除了高鐵)。

可能是政府為了鼓勵多用公共交通,這個還變便宜了,出臺49歐月票前,一個城市內的交通月票要60歐,還僅限在自己一個城市內坐。

汽油漲價較多,兩年前汽油差不多1.4-1.5歐一升,現在1.8-1.9歐一升。

房租沒漲,德國基本上不搬家就不漲,因為租房基本都是無限期合同,房價降了,因為貸款利率上升,買房的人少了。

另一位在德國工作的朋友,報來一份更詳細的價格變化表。

按所他說,德國現在把核電都關掉了,能源結構不合理,自己用很高的價格去法國買核電。

電能是經濟結構裡的基礎價格,企業用電的成本高,會造成工業生產的成本增高,又促使物價變高。

他現在的主要工作,是給國內的一些地方政府或者城市做招商,要面談很多德國企業,接觸德國工業企業比較多。

過去三年,他面談了德國不少新能源裡面的綠氫板塊公司、綠氫產業裝置製造商,包括新能源汽車、新能源基礎設施,比如加氫站等。

這些企業普遍反饋能源價格上漲太多,企業主們很擔憂地說,不知道明年電費會漲到多少。

電費上漲就造成很多消費品的價格上漲。

企業成本上漲造成很多德國企業投資外流,他們不願意在德國擴大產能,甚至開始削減工作崗位。

生活品這塊,德國老百姓第一個受到衝擊的是麵包店,因為德國人早上,必須去麵包店買個新鮮的麵包配咖啡。

麵包價格上漲,是因為是集中烘烤,烘烤時用的是電爐,要消耗大量電能,所以麵包價格上漲明顯。

同時很多德國農場農業生產也要用電,所以鮮奶肉這些基本食品都漲,帶動了整個消費品行業的上漲。

他生活在漢堡,感覺麵包價格大概上漲了一半,或者漲了1.5倍這麼多。

最明顯的是居民用電,德國現在很多新建房都是集中供暖,綠黨上臺以後,老式燒油的爐子或者比較新的燒氣的爐子,慢慢開始就不再鼓勵做這種取暖方式,綠黨吹捧熱泵,但熱泵它其實也是要用電,那電費也噌噌地漲。

汽油加價從2020年的1.3歐一升,上漲到2023年的1.7-1.9歐一升。

房租也漲得厲害,2019年他在漢堡有點偏的地方,開車要七八鍾才到地鐵站的那種地方,冷租一套130平的聯排別墅要1500歐,冷租的意思是不含水電暖網,現在這個房子冷租要2000-2200歐了。

度假的成本也變高了,以前德國人去葡萄牙度假,買東西或者去飯店吃飯,基本不用看賬單,隨便買買買,但今年感覺葡萄牙的消費水平快追上德國了,要知道葡萄牙平均收入才稅前1500-2000歐,德國平均收入稅前3500-4000歐。

總的來說,整個歐美世界因為大漲價,導致他們不消費了,他們不消費,給他們負責生產的中國、印度等國生產出來的東西沒人買,就停止生產了,一停止生產,工廠工人就沒工作了,有錢人也不敢投錢了,原本給生產國提供石油、鐵礦的資源國,比如巴西和澳大利亞,他們的資源就要砸手裡了,賣不出去了或者大減降價。

2023年前7個月,中國貿易進出口總值23.55萬億,出口13.47萬億,增長1.5%,進口10.08萬億,下降1.1%。

其中7月進出口4829億美元,同比下降了13.6%。

中國這種世界第一工業大國,進出口都有資料下降,其他國家可想而知。

2023年上半年,中國國企利潤13806億元,下降20.3%;股份制企業利潤28835億元,下降16.6%;外商與港澳臺商利潤9355億元,下降12.4%;私營企業利潤10226億元,下降10.7%。

德國這邊,2023年上半年,Dax指數成分股上半年總體淨利潤同比下降五分之一,40家大型上市企業2023年上半年淨利潤,比去年同期下降了22%,如果去掉銀行和保險行業(加息對他們利好),整體降了30%。

韓國今年前五個月,稅收收入為160.2萬億韓元,較去年同期的196.6萬億韓元減少36.4萬億韓元,下跌18.5%。

在物價上漲的情況下,英國上半年GDP只漲了0.3%、法國漲了0.9%、德國還下降了0.3%。

全世界經濟都不太好,而且沒有任何復甦的跡象,估計全球經濟還得再持續下跌好長一段時間。

歐美物價上漲的原因講過八百遍了,這裡重點討論,為什麼只要歐美世界不消費,全世界經濟就要跟著受苦呢?

因為這個世界本來就是不公平的。

歐洲這邊找到新大陸是1492年,之後全球貿易促使倫敦人口大量集中,人口聚集就需要多挖煤礦給倫敦過冬用,煤礦易積水,為了抽水,就發明了蒸汽車。

1782年,瓦特改進了標誌著進入現代文明的蒸汽機,歐美開始傳遞工業革命,等其他國家回過神來的時候,都已經過了150年了。

歐洲那邊最早經歷了童工、血汗工廠,英國剛進入工業革命時,路邊旅館可以拉一根繩子,無家可歸的人連睡覺的床都沒有,像晾衣服一樣晾在繩子上睡覺,他們黑道白道財富都搶先積累,該經歷的都經歷了,最先搞到了小錢錢。

歐美后來把低端工業朝亞洲一扔,自己埋頭搞起了精工、醫藥、軍工、IT等高利潤尖端產業,又把賺來的錢投資到亞洲公司,實際拿走了亞洲大公司的利潤。

美元和歐元還是世界兩大貨幣,美元全球支付佔比42%,歐元全球支付佔比31%(想不到這麼高吧),日元佔比是3.36%,人民幣佔比是2.77%。

是個瞎子都看得出來,以中國現在的影響力,人民幣在全球支付佔比嚴重不正常,居然連日元都不如。

那是因為金融比其他產業更難攻克。

但也不用悲觀,金融的逆轉往往又是快速發生的,城牆一旦崩塌,瞬間就灰飛煙滅。

歐美掌握了流通貨幣,大宗商品交易只要用美元和歐元,他們印刷多少貨幣,其他國家就得用多少產品去換,就算本國發生金融危機,強勢貨幣也會讓全世界幫著他們一起還債。

日本和韓國明明是發達國家,但他們國內的民眾,過得比歐美苦哈哈多了,就是因為他們沒有金融權、以及國內公司被歐美投資拿走利潤造成的。

這就形成歐美負責享受生活和高端出口、中印墨負責生產和中低端出口,澳巴沙俄負責提供大宗商品的世界基本格局。

這是地球經濟系統的一個內迴圈,金錢和貨物在這個系統裡面歡快地流動,大家各取所需。

歐美目前的衰落看起來沒什麼好辦法解決。

到2030年歐盟、韓國老齡人口將佔總人口的25%左右、日本人是32%、美國不錯只有20%,全世界平均值也將達到24.8%。

歐盟出口佔其GDP的比重是46%,俄烏戰爭開始後歐盟一直逆差,直到2023年二季度才順差了10億歐元。

歐盟的人均可支配收入也在下降,2020年是1.7萬歐,比2019年下降了4.8%。

中國人均收入中位數已高於土耳其、塞爾維亞、羅馬尼亞、保加利亞,略低於匈牙利、波蘭、克羅埃西亞,城鎮居民收入跟希臘持平。

但考慮中國是工業品生產國物價更便宜,普通中國人的生活水平可能還高於這些國家。

中國企業這十年內,也在一點點擠壓歐美企業的生存空間。

圖表作者:姑蘇城外燕子塢

目前雖然有一些國家接受了大宗商品按人民幣支付,或者一帶一路沿線我們找到了一些合作伙伴,但我對這件事不是太樂觀。

因為實際上,金融的影響力還是發生在一個國家的實控地盤。

只有真正被這個國家控制的區域,才能輻射這個國家金融的影響力,沒有實控,一切事物都會輕易搖擺不定。

有些人可能就會反駁我說,世界和平不好嗎?為什麼要追求地盤實控?

有這種思維的人一定是有一份穩定的工資,日子過得太安逸,沒怎麼經歷過社會的毒打,翹著腿在那裝樂山大佛。

哪怕是一家十個人的公司,內部同事都會有激烈競爭,哪怕是一條街上的小餐館,店鋪之間也是你死我活的關係,國家與國家的競爭要痛苦萬倍,談這些白蓮花思維,都是那些一腦子幼稚思維還覺得自己懷才不遇的人。

現在世界經濟是高科技高金融享受型國家遇到了問題,導致我們這種生產國被拖累了,我們自己要爭取變成高科技高金融享受型國家,就得發展高科技和高金融。

科技領域我們做得還不錯,比如我們最近這十幾年,有兩次事情特別屌派,一次是2011年美國國防部長蓋茨訪華時,我們殲20-首飛,另一次是2023年美國商務部長雷蒙多訪華,華為釋出了5G手機Mate 60。

這麼長志氣的事情一再發生在我們身上,說明我們科技行業著實是踏實進步的,不用提心吊膽。

而金融領域我們到現在還被牢牢鉗制,是因為我們實控地盤不夠。

當然啦,科技在前,金融在後,也是當年英國與美國都走過的軌跡,我們也只是再走一遍而已。

我們現在實控地盤難以拓展,是因為被臺灣給鉗制住了。

就像我在《臺灣是一片鑰匙》裡介紹的那樣,中國要實控中南半島、中國要建設昆明與成都重慶、中國要收日韓建自貿區、中國要向西亞挺近、中國要向中亞拓展、中國要全面覆蓋東南亞,所有國家戰略發展的上限,都被臺灣問題給鉗制住了。

美國佔據世界重要航道並在全球遍佈軍事基地、歐洲有自己傳統的殖民地,其實這些都是他們的實控地盤。

而中國的實控地盤,只有本土和海洋,所以我們的金融極難翻身,就是走出去了,也會被別人扼制。

我們不僅要知道祖國統一是領土統一,祖國統一,也是國家上限的再突破。

金融領域的突破就是國家影響力的突破,國家影響力的突破,就是真實國力的覆蓋範圍。

中國沒有海外殖民地、難以控制世界航道、也不會全球駐軍,但我們可以從東亞打出去,將影響力擴充套件到周邊區域,先將金融業打出一條街。

否則我們就得一直做下游生產國,歐美世界一通脹,他們不買東西了,我們工廠工人就得失業。

他們不買東西,最多算節衣縮食,我們工人失業,那就是吃飯問題。

他們殖民世界幾百年,科技發展幾百年,皮糙血厚,就算來幾波金融危機,他們也還有三五十年好日子挺得過去。

我們不一樣,我們工業才開始七十年,皮脆,經不起他們這種折騰。

要讓更多的國人過上好生活,要讓國家更有安全保障,就只有走向高科技和高金融。

這中間發展的路上,臺灣是無法迴避的阻力。

所以我們要明白,祖國必須強盛!祖國必定統一!

千山萬水總是情,給個“好看”行不行↓↓