我說,讓ai幫你啊,ai輔導肯定不生氣。

要談“記憶”,最關鍵的不是理解怎麼“記住”,而是去理解“遺忘”的本質。

20分鐘後,42%被遺忘掉,58%被記住。 1小時後,56%被遺忘掉,44%被記住。 1天后,74%被遺忘掉,26%被記住。 1周後,77%被遺忘掉,23%被記住。 1個月後,79%被遺忘掉,21%被記住。

那這就是我今天想分享給大家的,真正有效的學習方法。

看名字大家肯定會覺得沒啥稀奇吧,不就是隔斷時間再複習,和我們以前的有啥區別呢?

1、先總結什麼是“遺忘曲線”?

那接下來就來談談複習,我們傳統思維是,趁熱打鐵。

還有各種,勤能補拙,笨鳥先飛

每次學習時間在25-35分鐘。這段時間內,沒有記住也沒關係,記得總結,打上記憶結,回頭再間隔複習。

再拿我舉例子,我當年剛生完小D的時候,讀育兒書非常慢的。我基本上都一段一段作為模組的,連一口氣完整讀一章,都做不到的。

讀完一段,自己給自己打上“記憶結”,總結一下這段講了什麼?然後就做一點其他事情去。

至於複習的頻率,下面這張表是供大家參考,不需要太教條。

公號學習雖然是碎片化,但其實不少成人的記憶容量也就是一篇文章的長度,那麼不妨試試看,進行這樣的刻意練習。

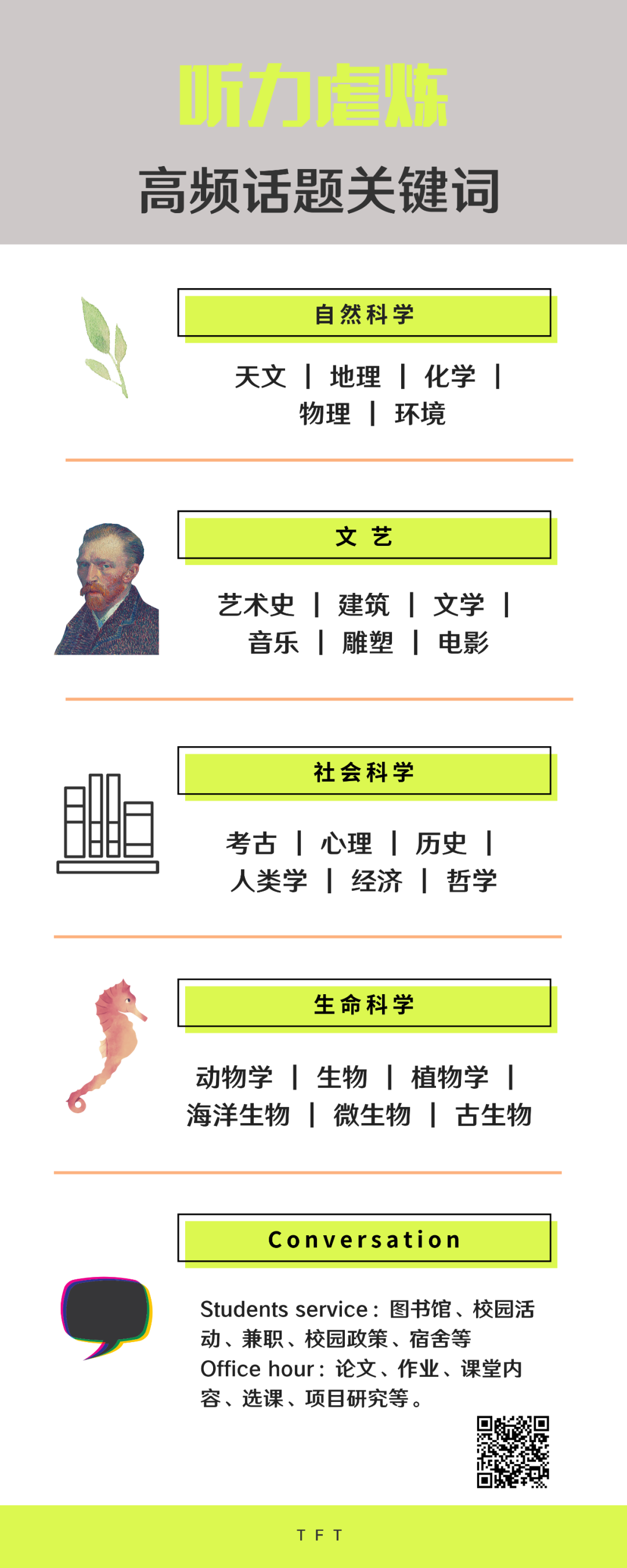

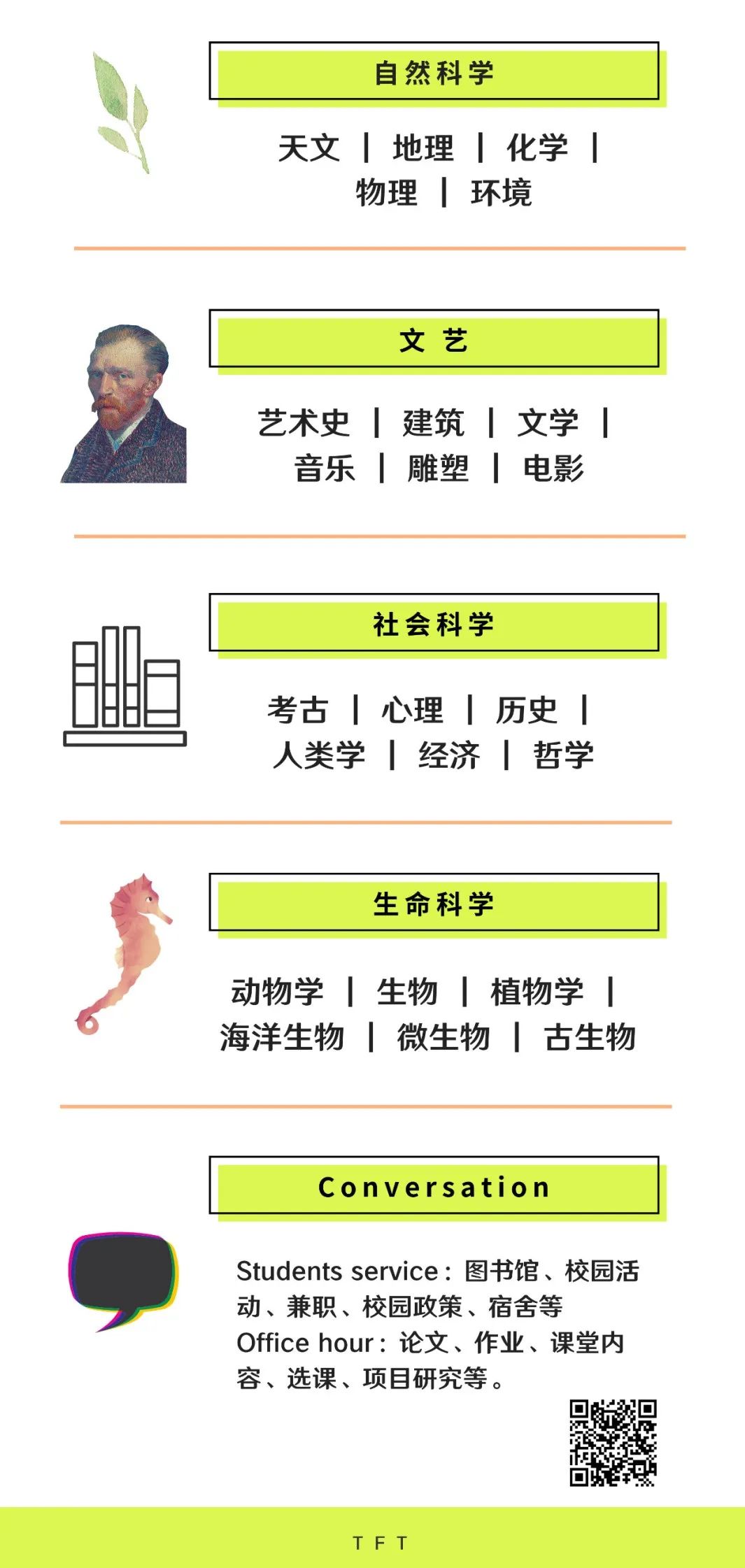

話題索引