一、“中產階級”神話

對於如何界定“中產階級”有許多不同的標準,美國經濟學家加里·布特萊斯認為收入在50%——200%中位數收入的人都是中產階級,這一標準被廣泛採用,如圖所示:

中國學者李春玲根據中國社會科學院社會學研究所CASS-CGSS資料整理了16——74歲非學生人口年收入平均值和中位數:

如果按照布特萊斯50%——200%劃分方法,那麼年收入7500——30000的人都可以稱得上是中產階級了。在中國這樣劃分是行不通的,如此一來年收入7500相當於月收入625元,已經接近了貧困線。

中位數向下50%是其他國家判斷中產階級的標準,然而在我國已經觸碰了貧困線,反映了我們跟西方發達國家全方位的差距。同時一線城市居民選擇中間階層和中產階級收入基準線遠遠高於其它地區,就是我們上一篇文章得出的結論。

另外一個劃分標準,是世界銀行《2010年世界經濟展望》中,把每天消費在10美元至20美元之間的人群定義為中產階級。按照這一標準,2010年全球中產階級大約4億人,而中國中產階級群體大約4600萬人(即日消費約在60-120人民幣之間),約佔總人口的3.5%。但是考慮到中國人民儲蓄重於消費的特殊國情(買房不算消費,算投資),以及在大城市打工人群的房租費用,這一資料也並不能十分說明問題。

除了絕對的資料還有感性的劃分,《美國傳統詞典》對中產階級的定義就相對感性化,指的是“介於工人階級和上層階級之間的社會經濟學階級,通常包括專業人士、高階技術人才和中低管理人員。“

中國學者李培林、張翼把按照收入、教育和職業這三個維度分層的測算結果賦予一定權重併疊加計算後,得出如下結果:

可以看到,在綜合考慮了職業、教育等因素之後,中產階級的比例大約在12%左右,如果算上邊緣中產,則佔到了總人口的1/4。

不過這些資料的劃分僅作了解。中產階級究竟是一個經濟上的概念,來表示收入結構的差距;還是一個生活狀態的概念,用以表示社會地位、生活方式、教育水平的差異;抑或是一個階級分析的概念,用以表示走向現代化過程中產生的一種新的社會力量,在不同的語境下都會有不同的解釋。相信我們每個人對於“中產階級”的概念都有一個比較感性的認識,大致可以用“比上不足比下有餘”“小康之家”等形容詞來描述。我們就按照固有的感知來定義“中產階級”即可,並不影響本文結論。

1912年德國社會學家埃米爾·萊德勒在《現代經濟發展中的私人基礎》中最早對中產階級與社會穩定關係提出“穩定器”的概念,因此出於社會穩定的考慮,對中產階級賦予了很重要的地位,中產階級是社會的“穩定器”、“解壓閥”這一掛念獲得了中西方學者普遍認同。

從社會角度上講,中產階級是介於社會頂層與底層之間的緩衝,當它成為社會主體時,底層的矛盾會自然而然的弱化,畢竟老百姓吃不飽飯才會想到造反嘛;從政治角度上講,中產階級在社會上代表溫和的、保守的意識形態,這也是經濟基礎決定的上層建築,當這種意識形態佔據主導地位時,極端的思想和衝突觀念就很難有市場;從經濟學角度講,中產階級也是帶動消費增長的重要群體,窮人消費能力有限,富人的消費其實也有一個天花板,畢竟買買買到一定程度也就到頭了,更多的錢用去資本投資用來錢生錢了,因此帶動經濟增長三駕馬車之一的消費,基本就靠中產階級了。

更細化的來了解一下不同階層的政治關鍵,我們來看中國社會科學院社會學研究所做的,關於各階級滿意度、平等感受度的調查:

可以看到,企業家階級的不平等感受最弱、對不平等現象的容忍度最高,老中產階級的不平等感受也比較弱。

而新中產階級、邊緣中產階級和工人階級的不平等感受較強,其中邊緣中產階級的不平等感受最強,對不平等現象的容忍度最低。

二、“中產”的本質是“無產”

隨著人們生活水平的不斷提高,躋身“中產階級”不僅成為西方價值觀如“美國夢”的核心,也逐漸成為了全世界諸多無產階級所心心向往的奮鬥目標。在二戰之後,許多西方學者提出過很多諸如“告別工人階級”“階級鬥爭消亡”的理論,同時“中產階級”佔據了社會階級討論的中心,“上層階級”“中產階級”“下層階級”會階級劃分的主流標準,“無產階級”或“工人階級”的說法無論在輿論中還是在學術討論中都漸漸的邊緣化。

實事求是的講,二戰之後的西方世界經歷了經濟上的騰飛,並隨著生產技術的進步,越來越多的僱傭勞動者加入到非體力勞動職業群體中,即從“藍領”成為“白領”。1956年,美國的白領工人首次在數量上超過了以體力工作為主的藍領工人,而“白領工人”則被視為普遍意義上的“中產階級”。

但是,“中產階級”並沒有改變資本主義的基本矛盾,馬克思的詛咒至今還如達摩克利斯之劍一般懸在整個社會的上空。資本主義經濟危機還會沿著兩百年前老馬畫好的週期爆發,生產過剩和需求不足的固有矛盾依然無法解決,而一旦經濟危機爆發,中產階級資本就暴露了其脆弱的本質——在經濟危機或者經濟不景氣來臨之際,有產階級中,中產階級是最先崩潰的群體。(至於無產階級,他們本來就“被剝削的一無所有了”)

上圖是美國top1%人群中的收入狀況,可以看到在經濟危機來臨之前,都是美國貧富分化、財富集中最頂點之際,也就意味著生產過剩與需求不足達到了最大值。就像我之前的文章寫過,封建王朝土地兼併到一定程度會引發農民起義,資本主義社會的財富集中到一定程度會誘發經濟危機。

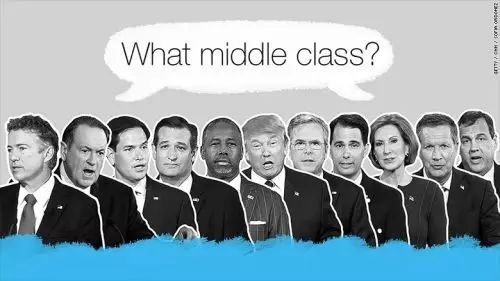

以美國為例,“中產階級”是收入負債比最高的群體,2001—2007 年間,“中產階級”家庭的債務增長得最快。中等收入家庭的信用卡債務早在1989—2001 年間就增長了75%,2008年次貸危機到來最先崩潰的也自然是中產階級。彼時有關“中產階級危機”“拯救中產階級”的呼聲在西方社會不絕於耳,奧巴馬大選時所打的口號之一就是“重振中產階級”。

現在回想起來,十八年過去了,美國經濟依然深陷泥潭,奧巴馬選舉成功之後振奮人心的演講yes we can在其任期之後、極右翼保守勢力特朗普上臺,則更成了一種諷刺。次貸危機發生後,美國政府為了救市動用大量資金,然而幾乎所有的資金都被用於挽救“大而不能倒”的大銀行、大財團。對於頂尖富豪來說,“大衰退”是機會而不是危機,是一個低成本吞併中小資本的絕佳機會。

美國的一些中產階級在金融證券和房地產上抵押了全部身家,這場金融危機不僅使他們血本無歸,大公司的裁員浪潮還使他們中的很多人沒有了工作,面對無力支付的教育費用、醫療費用和生活費用。美國中產階級近30年來收入水平基本處於停滯狀態。他們與最富有的1% 鉅富階層收入比,從上世紀 70 年代末的 1∶80 激增至這次金融危機爆發前的 1∶650。

根據美國有線電視新聞網(CNN)的資料,2010 年美國中產階級的平均年收入為49445美元,較之10年前甚至下降了7%。而2011—2012年間,美國最富的前400人的淨資產增長了13%,達到1. 7萬億美元,與之形成對照的是,當年美國經濟的增長速度僅為1. 7%。

可以說,此次危機中金融資本家並未遭受實質性打擊,相反,他們藉助政府的救市措施以及包括減稅計劃在內的財政貨幣政策度過危機並進一步壯大。正如沃倫·巴菲特所言: “過去20年一直存在階級鬥爭,只不過我所處的階級勝利了。”

而拉丁美洲的經濟衰退則更具有代表性,曾幾何時,像阿根廷這樣的國家還是令人嚮往的富裕發達國家,到20世紀80年代初,拉美中產階級的規模已達到30%左右,算是初具規模。但是這些新興國家依然沒有逃過馬克思經濟週期規律的詛咒,80年到90年代初,拉美國家紛紛爆發經濟危機,阿根廷、秘魯等七個國家出現了GDP負增長,而在歐美盛行的新自由主義改革並沒有將拉美國家拉出經濟衰退的泥潭(畢竟不是老牌資本主義國家,一玩這一套國有資產紛紛被歐美列強瓜分,下場更慘)。

在這樣的背景下,拉美國家出現了一個非常典型的社會現象——中產階級貧困化,即出現了被人們稱作的“新窮人”群體。阿根廷學者米奴金(Alberto Minujin)將那些能夠繼續擁有房產和資產、一定的教育水平卻無法獲得足夠的收入而維持在貧困線上的中產階級定義為“新窮人”。下表反映了拉丁美洲在經濟衰退十年中不同群體的收入變動,米奴金根據聯合國拉美經委會的資料,將拉美國家收入群體劃分為四分位數(跟中位數是一個意思,這裡是四等分了),可以寬泛的理解為Q1是最底層貧民,Q2、Q3是中產階級和準中產階級,Q4是最富裕階層。

在上表中,中產階級的收入降幅均超過平均數。而且除了烏拉圭和哥斯大黎加,富裕階層的財富損失程度均小於其他階層,而巴西、墨西哥和巴拿馬的富裕階層在其他所有階層都損失財富的經濟蕭條中反而實現了正增長,尤其是墨西哥和巴拿馬,明顯這群富豪是趁著經濟危機發了一筆國難財。

更有意思的是日本,日本經歷了三十年的黃金髮展又遇上了經濟崩潰的“迷失的二十年”我們來看看日本有關中產階級的書籍,只看這個書籍名字就能反映問題《''中流”的幻想》(岸本重陳,1985)、《中流幻想的崩潰》(上野千鶴子,1987),《2010年中流階級消失》(田中勝博,1988),《不平等社會日本——再見,全體中流》(左滕俊樹,2000年)。

三、泡沫與破滅之後

在馬克思著作中文版中,被稱為中等階級或中間階級的群體在德文版為Mittel klasse,在英文版中被譯作middle class,可以等同為如今中產階級的概念。1865年恩格斯在《普魯士軍事問題和德國工人政黨》一文中明確指出:“除了資產階級和無產階級以外,現代大工業還產生了一個站在他們之間的類似中間階級的東西—小資產階級。這個小資產階級是由原先的半中世紀的市民階級殘餘和稍稍高出一般水平的工人組成的,中間階層在革命運動和鬥爭中的重要地位以及其社會地位的脆弱性和不穩定性。

對於中產階級,馬恩首先指出了其軟弱性、妥協性,但又肯定了其在一定情況下的革命性。《共產黨宣言》中這樣寫道:“中間階級,即小工業家、小商人、手工業者,他們同資產階級作鬥爭,都是為了維護他這種中間等級的存在,以免於滅亡。所以,他們不是革命的,而是保守的”在1848年歐洲大革命中中間階層的左翼提出了普選權和民主改革的政治要求,這使馬克思恩格斯認識到中間階層至少是其左翼在革命高潮時期可以爭取成為無產階級的同盟。

就如同毛澤東對民族資產階級和小資產階級的定位一樣,毛選第一卷第一篇第一句:“誰是我們的敵人?誰是我們的朋友?這個問題是革命的首要問題。”毫無疑問,中產階級在中國革命中被視為“我們的朋友”,五星紅旗上四顆小星就有兩顆給了資產階級。

毛澤東在其著作中明確提出了民族資產階級和小資產階級的兩面性:“ 中產階級。這個階級代表中國城鄉資本主義的生產關係。中產階級主要是指民族資產階級,他們對於中國革命具有矛盾的態度:他們在受外資打擊、軍閥壓迫感覺痛苦時,需要革命,贊成反帝國主義反軍閥的革命運動;但是當著革命在國內有本國無產階級的勇猛參加,在國外有國際無產階級的積極援助,對於其欲達到大資產階級地位的階級的發展感覺到威脅時,他們又懷疑革命。”

最終該文的結論是:“可知一切勾結帝國主義的軍閥、官僚、買辦階級、大地主階級以及附屬於他們的一部分反動知識界,是我們的敵人。工業無產階級是我們革命的領導力量。一切半無產階級、小資產階級,是我們最接近的朋友。那動搖不定的中產階級,其右翼可能是我們的敵人,其左翼可能是我們的朋友——但我們要時常提防他們,不要讓他們擾亂了我們的陣線。”

也要看到房產對無產階級(自我定位為中產階級)的綁架。對絕大多數勞動者而言,他們無力全款購房,只能透過貸款來實現,於是資本就會藉助住房貸這種形式對勞動力進行控制。

很簡單的道理,類似的故事我已經聽到了至少幾十次了:我的工作很蛋疼,我的老闆很傻逼,我幹了五六年了沒有加薪,今年又取消了我的年終獎——但為什麼我不辭職,因為我每月要還房貸啊。這就是為什麼中國勞動者往往“吃苦耐勞”的原因,房子要還貸、孩子要上幼兒園、父母有慢性病要燒錢,996就996吧,工資壓得低就壓得低吧,總比丟了工作好。

最關鍵的是他們很多人還繞不過這個彎來,有了房產之後心理認知很快就把自己定義為“中產”:明明貸了銀行幾百萬,這是比無產階級還慘的“負產階級”,但是因為有房有車有工作,偶爾還能去個高檔餐廳消費一點奢侈品,就忙不迭地給自己貼上了“中產階級”的標籤,並且還心裡不平衡地哀嚎:中產階級太苦啦。也不反思一下自己,哪裡配得上“中產”二字了。

所以哈維非常犀利地指出:“如果無產者透過貸款買房,從某種意義上來講,他就成為了資本主義制度的維護者。”

在第一部分中,我們講了中產階級從社會、政治、經濟三個方面都是“穩定器”,然而這是在特定的大環境下的。第二部分中我們得出了結論,在經濟蕭條中,最脆弱的就是中產階級。而一旦這種經濟蕭條、社會動盪發生時,中產階級便喪失了其“穩定器”的作用,反而成為了推動社會變革運動的力量,他們或倒向左翼,或倒向右翼。

以美國為例,在二十世紀初,白領工會運動分子為370萬人,經歷了兩次世界大戰和經濟大蕭條之後的1948年,白領工會運動分子增加到了1470萬人,增加了406%。而白領工會運動的鬥爭目標不再僅是提高薪金、保障就業,而且提出了參加企業管理等新的要求——這時的中產階級倒向了左翼,成為羅斯福改革的重要基本盤。

1973年“石油危機”引發的以滯脹為特點的二戰後最大的世界性經濟危機,整個70-80年代西方社會經濟蕭條,然而此時的中產階級沒有選擇左翼而是倒向了右翼,具有代表性的英國撒切爾政府和美國里根政府上臺,他們在西方發動了一場所謂的“反凱恩斯主義革命”,借經濟危機削減福利和工資、打壓工會,同時給企業減稅,將國有企業私有化等——這時的中產階級倒向了右翼,開啟了新自由主義時代。

1981年8月6日,里根總統毫無妥協餘地直接解僱了參加美國航管人員罷工的12萬名聯邦航空管理人員,撒切爾同樣強硬地鎮壓了英國1984—1985年的煤礦礦工大罷工,並在任內將國有企業大規模私有化。具有諷刺意味的是,這些打壓“無產階級”的政策獲得了在經濟蕭條中不幸淪為“無產階級”的中產階級們的大力支援,他們堅信,就是這些下層人民的高福利拖垮了整個經濟。

然而他們也註定要為這些選擇買單,根據美國皮尤研究中心的資料,按照我們第一部分提到的經濟學家加里·布特萊斯的計算方法,即中位數的50%——200%為中產階級,1971年有61% 的美國人屬於中產階級,而到2011年這一數字下降到51%。以撒切爾政府和里根政府的新自由主義維護壟斷資本特別是金融資本的利益,採取各種方式在生產過程內外對工人進行剝削和再剝削。

當然,在一定時期內這種政策改革了凱恩斯主義的種種弊端,促進了經濟繁榮,尤其是蘇聯解體之後“新自由主義”被奉為“時代的真理”。然而新自由主義打擊了勞工力量,降低了工人實際工資,擴大了貧富差距,加劇了消費不足,促進了全球性的產能過剩、惡性競爭和金融化,馬克思所支出的生產過剩和消費不足的根本矛盾更加激化。而華爾街寡頭為了追求瘋狂的利潤,玩出了許多金融衍生品的花樣,更加加劇了經濟風險,於是2008年,眼看他起朱樓,眼看他宴賓客,眼看他樓塌了。

歷史的程序就如同一個鐘擺一樣“左右”徘徊,2008年金融海嘯席捲全球,次貸危機中大量美國中產階級失去了房子、當養老金髮的股票幾乎變成一張廢紙、甚至於破產,於是他們又成了左翼運動的推動力量。在佔領華爾街運動中,破產的中產階級和失業的無產階級各佔半壁江山,他們打出了諸如“銀行被拯救了,我們卻被出賣了”之類的口號。

金融危機的到來讓美國中產階級的“幸福泡沫”猝然破裂了,他們悲觀地發現,自己在過去幾十年中的努力工作,只是給華爾街的鉅富們做了嫁衣,經濟繁榮時,他們能夠享受到資本巨頭拋下來的殘羹剩飯,而一旦經濟危機來臨,最先被拋棄的就是他們自己。同時知識分子們也在反思資本主義體制,2012年達沃斯論壇的第一場活動主題就是“資本主義大辯論”,現場將近一半人認為,資本主義無法應對21世紀。然而悲哀的,這一次他們選擇了“極右翼”——以特朗普為代表的極端保守勢力。

一直以來,美國中下層白人群體,在政治上極度缺乏代言人和保護者。黑人、穆斯林、同性戀者都有自己的“政治正確”和話語權,然而白人中下層群體,就是我們上面說的川普的基本盤那幾個標籤,政治地位並不理想。更何況,他們在全球化中是受剝奪感最強的一批。華爾街資本家們可以透過全球資本市場運作覆雨翻雲手賺得盆滿缽滿,跨國資本可以透過全球化利用不發達地區廉價勞動力和優惠稅收政策,那麼誰受損了呢,很明顯就是本國的工薪階層。可以看到,這一群人既沒有政治地位又沒有經濟地位,川普的出現只是在經濟危機陰霾之下中下層白人日久壓抑的一次大爆發。

希拉里曾稱川普的支持者們是“可憐蟲(the basket of deplorables)”,於是川普的支持者們製作了一個影片“全世界可憐蟲,聯合起來(Deplorables Unite)”,用的是《悲慘世界》中那首著名的Do you hear the people sing做背景音樂,在YouTube上的點選量已經超過三十萬。可以一窺川普基本盤的政治立場:

(反全球化)

(反大銀行)

(反克林頓)

(反索羅斯)

(反體制)

(“全世界可憐蟲們,聯合起來”)

只能說可惜啊,四十年來左翼運動不興,這些基本盤本應是共產主義運動的基本盤,現在基本都倒向右翼保守主義了。

我們可以看到,從兩次世界大戰和大危機時的左翼思潮,到七八十年代的右翼新自由主義,再到反對大資本的佔領華爾街運動,到現在喧囂塵上的極右“特普朗主義”,歷史的程序陷入了一種左右搖擺的毅♂種迴圈。這個在歐洲國家更為明顯,經濟發生危機,深刻剖析資本主義本質的左翼便獲得了大量市場,於是左翼政黨上臺。

然而戰五渣的歐洲左翼政黨既沒有遠大的政治目標,又沒有先進的執政理念,更不會觸及資本主義制度,為了迎合選民只能加大福利投入、加大財政赤字,這使得本來就孱弱的經濟雪上加霜。於是選票又會倒向削減底層人民福利、極端民族主義、打擊外來移民勞動力的右翼勢力。整個資本主義還是在馬克思預言的“繁榮-泡沫-危機-恢復”中像一隊毛毛蟲首尾相接似的轉圈圈。

這裡需要說明一點的是,真正的下層人民,包括體力勞動工人和外來移民,肯定是支援福利社會的左翼思想;華爾街大富豪,他們更加明確自己的訴求,一直以來都是反高稅率、反累進位制稅率、反限制兼併的政治理念,他們無疑是右翼思潮的最大推動者。然而為什麼整個世界會在左與右中來回搖擺呢,這就要把目光放在西方社會佔人口絕對多數的“中產階級”上了(中產階級的人口比例我們前文中說了很多,忘記了的朋友翻回去看看)。

中產階級中一部分人也是左派,一部分人也是右派,但是絕大多數都在左右搖擺中。哎呀左派幹不好我們還是信一下右派吧,右派也玩砸了還是試一下左派吧。就像毛澤東說的那樣,“那動搖不定的中產階級,其右翼可能是我們的敵人,其左翼可能是我們的朋友——但我們要時常提防他們,不要讓他們擾亂了我們的陣線。”

美國新馬克思主義社會學家賴特認為美國仍是兩大階級:無產階級與資本家。資本家控制資本、投資、生產資料和勞動力;而無產階級包含兩類:體力勞動者與非體力勞動者。非體力勞動者又可分四大類:第一類是上層管理人員,他們控制著財權物權有限地控制資源定向;第二類是中層管理人員有限地控制生產資料和勞動力;第三類是工長階級,只能控制他們所管轄的一部分勞動力;第四類是工人階級,沒有任何財、物、人權,主要還是提供技巧、腦力勞動或體力勞動。這四類便是賴特所指的工人階級與資本家階級之間處於“矛盾的階級地位”的中產階級。

按照馬克思的理論,中產階級不掌握任何生產資料,只是依附於大資本並隨著生產力的進步獲取了超越底層無產階級(或稱為體力勞動工人)的財富,然而他們本質上依然是無產階級。

就如同年恩格斯在《德國的革命和反革命》中指出:“中間階層在所有現代國家和現代革命運動中,都屬於極重要的地位,而在德國尤其重要,在最近德國多次鬥爭中,它常常起決定性的作用。它的地位是介於較大的資本家即名副其實的資產階級與無產階級或產業工人階級之間,這種地位就決定了它的特性。它力圖爬上資產階級的地位,但命運中的一點點不順利就把這個階級中的某些人拋到無產階級的隊伍中去。”

美國左派學者米爾斯認為,中產階級沒有真正的產業,只能在一個如巨大的拍賣場、大公文堆、公司化的神經系統、個體化的新型管理和控制結構的社會中,成為政治上的啞巴。因此,“穩定”並非是中產階級固有特徵或必然屬性,“平衡器”、“安全閥”也不是其先天的社會功能,中庸、溫和、保守更不是其先賦的社會性格,一旦經濟危機到來,脆弱的中產階級財富必將分崩離析,這時的中產階級往往可能會成為一種社會變革的動力。當然,他們還有可能依附於“威權主義的政體”或特殊利益集團而缺乏相對獨立的作用和行為,因而中產階級既可能持有政治保守主義態度,也可能持有政治激進主義或自由主義態度,中產階級採取何種政治態度和發揮何種社會作用取決於特定的社會歷史條件。

經濟的繁榮容易使人產生錯覺,譬如中產階級的興起容易讓人產生錯覺,不過馬克思早就一針見血的指出了本質“如果說工人階級仍然‘窮’,只是隨著他們給有產階級創造的財富和實力的令人陶醉的增長而變得‘不那麼窮’了,那也就是說,工人階級相對地還是像原來一樣窮。如果說窮的極端程度沒有縮小,那麼,窮的極端程度就增大了,因為富的極端程度已經增大。”

資本積累透過高漲、危機、蕭條和復甦的過程,不過是使少數人尤其是金融寡頭積累了鉅額財富,而使“中產階級”和“下層階級”變得更“相對貧困”。老馬說得好,資本主義生產是“以剩餘價值為目的即以生產者群眾的相對貧困為基礎的”,不佔有生產資料的勞動者,無論是否擁有“中產階級”身份,都逃脫不了“被剝奪了勞動資料和生活資料的勞動能力是絕對貧困本身”的階級宿命。

所以說,中產階級的本質,還是無產階級。一旦經濟蕭條、社會變革、歷史程序到來,自然就會迴歸於“本質”。

第二本新書正在付費連載中:《資本囚籠》:結語——革命盡頭

關鍵詞

階級

政治

資本主義

無產階級

資本