阿根廷百年左翼痛史

——第2章《獨特的巧合》(1)

文/菲利普·巴格斯 譯/可二

簡介

此文是菲利普·巴格斯(Philipp Bagus)教授的新作《米萊時代(The Milei Era)》的第2章《獨特的巧合》第1節,原題《地板上的阿根廷》。

此書不是一本流行政治明星的流量傳記,而是一位嚴肅的經濟學家為一位從政的專業經濟學者寫的政治經濟思想評傳。

菲利普·巴格斯是德國經濟學家,現為西班牙胡安·卡洛斯國王大學經濟學教授,奧地利學派代表性學者。他師承米塞斯與羅斯巴德思想,主張自由市場通貨緊縮有益經濟發展,反對主流經濟學對通縮的恐慌。

其代表作《為通縮辯護》(In Defense of Deflation)系統批判通縮危害論,提出價格下降可促進生產與福利;

《歐元的悲劇》(The Tragedy of the Euro)剖析歐元制度缺陷,揭示其內在的“公地悲劇”與政治集權化本質。其著作被譯為15種語言,獲奧派多項學術獎項,並影響區塊鏈與貨幣理論領域。

巴格斯教授論米萊的文章,本號曾經翻譯過一篇,題為《米萊絕對不是新保守主義者》(點選可開啟),其評述準確且中肯。

另:此書已獲作者巴格斯教授授權,譯文將先以文章的方式在本號連載。為提高閱讀效率,連載時註釋從略。

本連載打賞超過100元的朋友,可在連載結束後收到最後精校、詳細註釋和精美排版的中英雙語電子文件供學習交流使用。(本人微信:woodcloudyyy)

阿根廷擁有了世界首位自由意志主義總統,哈維爾·米萊。

他說自己是一位無政府資本主義者和奧地利經濟學派的追隨者。

即使我們想在下文更周詳地解釋這些術語,也有一件事首先是明確的:

米萊是國家的徹底批評者。他最終想要消滅國家。

但是,一個想要想滅國家的人怎麼成了一個國家的總統呢?這是不是自相矛盾?

一種激進的資本主義話語為何能夠如此成功?

由於堅決強調削減支出、厲行節儉、減少補貼,以及堅決強調努力工作?

從何時開始,“錢沒有了”這個說法就能贏得選舉?

而所有這一切,都發生在一個全世界最反資本主義的國家。2021年,在全世界76個對市場友好的國家中,阿根廷排名第64位。

在前述關於哈維爾·米萊崛起的章節中,已經暗示了一些答案。

隨後的章節將嘗試系統性地理解這一政治奇蹟。

米萊獲勝的一個原因是阿根廷人的憤怒。

不是盲目的,非理性的憤怒,而是有根有據的憤怒。憤怒他們的國家已經越來越深陷於貧困和不幸。在米萊選舉前,這個國家瀕臨崩潰。

根據來自世界銀行的資料,2023年9月,40.1%的阿根廷人生活在貧困中,另有9.1%的人生活在極端貧困中。

2023年阿根廷通脹加速,10月份,通脹率為143%。

為了確保連任和購買選票,阿根廷政府將基礎貨幣供給增加到國民生產總值(GDP)的13%。

一年之內,基礎貨幣增加了6倍。

這個國家突然陷入惡性通貨膨脹。2023年12月,米萊就職,而物價相較於上月,增加了25.5%。按年度計算,就是1400%。

阿根廷人什麼都試過了。

他們選舉過庇隆主義者做總統,選舉過來自激進公民聯盟(Unión Civica Radical)的政客。

他們甚至給過一個新黨派——毛裡西奧·馬克裡的變革聯盟——一次機會。

但是結果總是相似:腐敗、裙帶、通脹和貧困。

阿根廷不想延續這些熟悉的配方了,而是想試試某種全新的東西。

而這種全新的東西,就體現在哈維爾·米萊身上。

阿根廷人的痛苦史很漫長,延續了數十年之久。

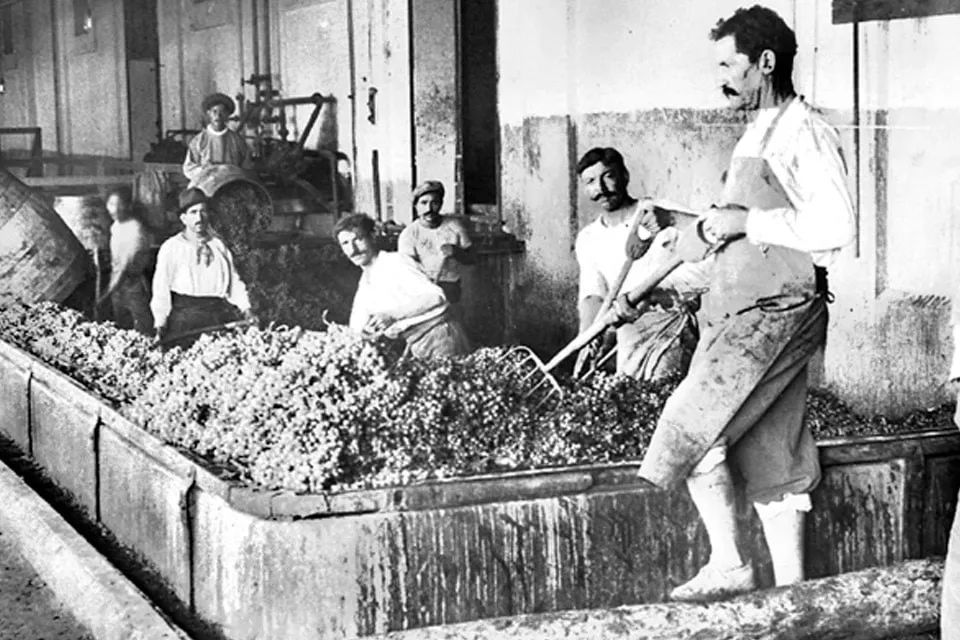

十九世紀末,阿根廷是全世界最富有的國家之一。在1853年古典自由主義憲政之後,是自1860年開始的迅速發展期:阿根廷美好時代(Argentine Belle Époque)。

在那個時代,阿根廷與美國、加拿大、英國和澳大利亞一道,以大約五倍於西班牙的面積,位於世界最富有的國家之列。

十九世紀末,按人均收入計算,阿根廷比除了英國以外的所有歐洲國家都更富裕。

那時候,阿根廷是全世界最受移民歡迎的國家,它的吸引力由此可見一斑。

那時候,全世界還流行一句諺語:“有錢得像個阿根廷人一樣(Il est riche comme un Argentin)”。

事實上,在2018年的《麥迪遜歷史統計(Maddison Historical Statistics)》中,1896年阿根廷排名世界第一,領先美國、比利時、澳大利亞和英國。

1910年,阿根廷的GDP佔整個拉丁美洲的一半。即使在一戰爆發前,按人均收入計算,阿根廷也是全世界最富有的國家之一,領先於德國和法國。

阿根廷的工資水平高於歐洲。在一戰初,阿根廷還是外貿巨人。

首先是農產品的出口和工業品的進口。進出口總額超過GDP的100%。而在最近數十年,這個數額只有20-30%。

直到二十世紀二十年代,阿根廷仍然排在最富有的國家前列。

1962年,按人均收入計算,阿根廷仍然領先於諸如奧地利、義大利、日本和西班牙這樣的國家。

然而,今天,阿根廷的人均收入僅及12個核心歐洲國家的40%;不知不覺就相對下降了60%。

統計資料必須存疑,尤其是當它來自很久以前的資料時。

儘管如此,趨勢還是很明顯。

二十世紀三十年代,由於大蕭條,阿根廷的衰落開始了。一開始很慢。

作為一個貿易型國家,阿根廷嚴重地受到世界貿易崩潰和保護主義崛起的影響。

二十世紀二十年代,阿根廷開始引進福利國家政策。

1930年,阿根廷發生了法西斯主義的軍事政變。阿根廷開始為自給自足而努力。政客們嘗試透過犧牲農業補貼他們自己的工業來替代進口。政府支出迅速上揚。

1935年,為了抵消資本從歐洲流入阿根廷造成的比索升值和為了促進出口,阿根廷成立了央行,並逐漸取消了金本位。

1943年,又發生了另一次政變。

政變者當中有年輕的軍人胡安·多明戈·庇隆(Juan Domingo Perón),他後來成為勞工部長。

身為勞工部長,庇隆推動了集體主義議程。在1946年的下一次選舉中,阿根廷人以絕大多數票選舉庇隆擔任總統。

1939年,庇隆曾被送往義大利求學。他從義大利寫信回國,談到了他在法西斯主義的義大利的經歷。他讚揚他在墨索里尼的制度中發現的秩序、紀律、愛國主義和工作倫理。

對墨索里尼來說,法西斯主義意味著:“萬物皆在國家囊中,無一物自外於國家,無一物與國家相悖。”

還有:

“自由主義為了個人利益否定國家;法西斯主義再次肯定國家是個體的真正本質……對法西斯主義者來說,萬物皆在國家囊中,國家之外,不存在任何人類或精神,或者沒有任何價值。在這個意義上,國家就是極權性的(totalitarian),而法西斯主義的國家,身為一切價值觀的綜合體和統一體,解釋、闡述和主導人民的全部生命。”

對庇隆來說,墨索里尼是偉大的政治家和榜樣。庇隆也欣賞希特勒的集體主義。他欽佩國家社會主義[譯註:即納粹]的道德價值觀。

庇隆主義的三個基本原則是:政治主權、經濟獨立和社會正義。或者換句話說:民族主義、閉關鎖國和財富再分配。

國家是社會的平衡器(social equalizer),它受到工會和社會運動的支援,將一切集體行動標準化。

庇隆主義是一種民粹主義意識形態,它貫穿於當今所有阿根廷傳統政黨。

庇隆想要取締資本主義。

胡安·保蒂斯塔·阿爾韋迪(Juan Bautista Alberdi)(1810-1884)和何塞·本哈明·格羅斯蒂亞加(José Benjamín Gorostiaga)(1823-1891)年的1853年古典自由主義憲法就是以資本主義為基礎的,資本主義曾經讓阿根廷的迅速崛起。

庇隆要用財富再分配的社會主義經濟取代資本主義。

作為勞工部長,庇隆已經依賴了典型的社會主義配方。他實行了有薪休假、國家養老制度和最低工資。

工會運動是他的政治盟友。工會得到了慷慨的補貼。

對窮人的國家援助擴張了;國立學校和國立醫院拔地而起。私人主動性被一再推後,以利於國家。

受到人民愛戴的艾娃·庇隆基金——庇隆的第二人妻子艾娃的基金會——成為再分配性的福利國家的補充。這個基金會是由稅金和與這個政權關係密切的公司的“自願”供奉資助的。

保護主義庇護與國家有關聯的公司,損害消費者的利益。

庇隆將公司國家化,並加深了與工會的聯盟。

勞動力市場正在變得板結。

而管制日益損害自由財產。

裙帶、腐敗和偏袒正在擴散。

國家醫保被補充進福利國家。

首先,正是“社會正義”這一概念,導致阿根廷偏離其成功之道,陷入深淵。

米萊如此堅持不懈地批評這一概念,不是沒有原因的。

胡安·庇隆決定了阿根廷三十年的命運。

他在職的第一個任期就發生了社會動盪。1955年,軍隊策劃了一場政變。庇隆主義黨被禁止了。

1966年,另一場政變緊隨其後,軍隊一直獨裁到1973年,那一年,庇隆結束流亡回國,仍然擔任總統,直至1974年去世。

隨後,他的第三任妻子伊莎貝爾·庇隆(Isabel Perón)繼任總統。

隨後,1976-1983年,是另一段軍隊獨裁時期。

二十世紀七十年代,阿根廷呈現出一種類似內戰的狀況。

馬克思主義群體用襲擊、綁架和爆炸籠罩整個國家。

軍方政府則不斷地讓反對者消失。

保羅·阿方辛總統上位,阿根廷迴歸民主制度,他於1983-1989年在位。阿方辛是一位左派人士,他的世界觀與他同時代的人物弗朗索瓦·密特朗(François Mitterrand)或菲利普·岡薩雷斯(Felipe González)相似。

早在1985年,阿根廷就有50%的生產資料掌握在國家手中。其後果是災難性的。

電力中斷一再發生。

電話是奢侈品。

阿方辛的統治於1989年在災難中結束,648%的惡性通貨膨脹率刺激米萊從足球運動中掛靴,全心學習經濟學。

1989-1999年卡洛斯·梅內姆(Carlos Menem)擔任總統期間,阿根廷進行了新自由主義改革。

梅內姆屬於庇隆主義黨,但來自該黨的中右翼。他的改革使這個國家穩定下來,並實現了現代化。

這是這個國家從古典自由主義轉向以來的第一次深度自由市場改革。它改革了勞動力市場,去除了對經濟的一些管制,並將國有企業私有化了。

國家電視臺的私有化提升了言論自由。

同時,國有公司被送給了與國家有關聯的企業家。裙帶之風仍在持續。

1992年,通貨膨脹被制止了,引進了一個通貨委員會。

從1946年到1991年,阿根廷的平均通脹率是約225%。阿根廷人承受了兩次惡性通貨膨脹。現在,阿根廷有了固定匯率。阿根廷人可以用1比索兌換1美元。央行僅被允許為了兌換美元而發行新的比索。

二十世紀九十年代是阿根廷的好時光,它的年增長率是7.5%。

貧困率急劇下降。可兌換性的引入,阻止了來自通脹資助的政府支出。

但是,主要的問題沒有得到解決。梅內姆沒有減少可怕的政府支出。依賴國家的那批人繼續得到國家的服務。遊戲還在繼續。政府支出從1995年的1000億美元增加到1999年的1800億美元。

最初,來自私有化的收益取代了來自印鈔機的收入。增值稅也增加了。

最終,赤字是用來自國際貨幣基金組織(IMF)的貸款填補的。

這讓與政府有關聯的政客和家族賺得盆滿缽滿。

每一筆IMF貸款都涉及一家諮詢公司,貸款簽署緩解的佣金就達數百萬美元。諮詢、補貼、津貼、裙帶和徇私一如其舊。阿根廷的債務急劇增加。

儘管大受歡迎,梅內姆還是在1999年不得不下臺。根據法律規定,總統任期僅限於兩屆。

1999年,費爾南多·德拉魯阿(Fernando de la Rua)在與愛德華多·杜阿爾德(Eduardo Duhalde)的競爭中贏得了總統選舉。

費爾南多·德拉魯阿在政治上屬於中間偏左,而杜阿爾德則是中間偏右。

在成為布宜諾斯艾利斯市長之前,杜阿爾德是梅內姆的副總統。

在布宜諾斯艾利斯,杜阿爾德建立了“曼薩內拉制度(Manzaneras system)”。曼薩內拉們[譯註:阿根廷女性社群工作者]獲得食物補貼,她們在各自社群中自主分發這些補貼,從而使受補貼的民眾產生了對政治的依賴。後來,曼薩內拉們成為杜阿爾德的有用資源。

2001年,IMF對阿根廷收緊了銀根,關閉了信貸水龍頭。阿根廷的狂歡結束了。赤字危機正在成為債務危機。央行出售了它的儲備金。資本開始外逃。

12月,銀行凍結存款政策啟動。提取美元餘額受到限制。可兌換政策失敗。2001年12月19日和20日發生了嚴重的社會動盪。超市被洗劫,騷亂中出現了曼薩內拉們的身影。動盪中39人死亡,500人受傷。

德拉魯阿被一家直升機從其卡薩·羅薩達(Casa Rosada)官邸[譯註:阿根廷總統府名稱]救走。這一幕深深地烙在阿根廷人的集體記憶中。

可用比索兌換美元的政策被取消之後20天,德拉魯阿辭職。

隨後在非常短的時期內,阿根廷經歷好幾任過渡總統。阿道夫·羅德里格斯·薩阿(Adolfo Rodriguez Saá)僅在位一週,並宣佈對國際貸款違約。

在透過違約解決債務問題之後,杜阿爾德於2002年1月同意接手總統職位。比索對美元貶值75%。

梅內姆已經跟杜阿爾德鬧翻了,但他被允許在下一次選舉中參選。這是一次允許兩名庇隆主義黨候選人參選的例外。

杜阿爾德自己與此前默默無名的內斯托爾·基什內爾結盟,後者最初來自該黨的中右翼。

在選舉中,杜阿爾德派出內斯托爾·基什內爾為候選人。杜阿爾德希望能夠控制基什內爾。

在第一輪,梅內姆獲得的選票以25%超過基什內爾的22%,但他絕對退出決勝輪競選,因為他認為剩餘選民在決勝輪中會主要會給基什內爾投票。

基什內爾就是這樣在2003年掌權的。為了清除杜阿爾德的影響,他開始向左轉。基什內爾拋棄了梅內姆的新自由主義。

他不斷提高最低工資、養老金和社會福利。物價受到管制。它朝著拉美社會主義方向前進,其樣板是委內瑞拉、巴西和古巴。朝著聖保羅論壇前進。

偏袒、腐敗和再分配繼續滋長。由於債務違約和商品價格,尤其是大豆出口價格暴漲,政府的迴旋餘地更大了。

2003年,大豆價格為每噸200美元,2008年已經達到600美元,2012年是650美元。在毛裡西奧·馬克裡(2015-2019)當政時期回落到300美元。

基什內爾消耗了梅內姆時代的資本。儘管如此,還要尋求額外的新貸款和通貨膨脹。基什內爾知道必定會發生經濟危機。他寧願在經濟危機發生時不要當政。他決定不再競選。

但是他的妻子克里斯蒂納·費爾南德斯·德·基什內爾不怕即將到來的危機,她出面競選總統。於是,從2007年開始,克里斯蒂納·基什內爾的時代來臨。她在位的任期是民粹化的庇隆主義的延續,現在又受到激進左翼的影響。

2008年,政府宣佈對大多和小麥出口徵收50%的稅收,這導致了騷亂。2012年,政府將YPF石油公司國有化,從2003年到2015年,基什內爾時代公務員數量增加到150萬人。

意識形態方面則日益“覺醒”。引進了同性婚姻,性別意識形態受到補貼。同時,出版自由被削弱了。對許多阿根廷人來說,腐敗和基什內爾成為了同義詞。

在克里斯蒂娜·基什內爾的兩個任期及其大規模貧困化之後,變革的時機成熟了。

基什內爾派遣丹尼爾·西奧利(Daniel Scioli)參與競選,後者在2015年敗於毛裡西奧·馬克裡之手。新總統馬克裡給人們帶來了大變革的期望,但事實證明,他就是一個懦夫。他的總統任期搞砸了。

馬克裡陷入了一種錯誤的信念:他能夠在不減支的情況下搞定預算赤字。

他沒有減少政府支出,反而將阿根廷對IMF的外債增加到500億美元。私有化也沒有實現。在他的管理下,覺醒主義勢頭也分毫不減。他的漸進性改革沒有效果。因此抗議聲此起彼伏。

克里斯蒂娜·基什內爾儘管可以在2019年參選,但她只作為副總統候選人參選。她派出了阿爾伯託·費爾南德斯(Alberto Fernández),她希望在幕後控制費爾南迪斯。

因為有些選民絕不會給基什內爾投票。這些選民對基什內爾的憎恨甚至超過了馬克裡,但是會給阿爾伯託·費爾南德斯投票。這個計劃成功了,2019年費爾南德斯上臺了。

費爾南德斯指望透過一項新的墮胎法令擴張“婦女權利”,和扶持窮人的一攬子援助計劃來鞏固自己的地位。

2019年,通貨膨脹率已經達到50%。然後疫情出現了,隨之而來的是史上最漫長和最殘酷的封城、大規模破產和不成比例的高新冠死亡人數(15萬人死亡)。

費爾南迪斯不想受基什內爾控制。這一屆政府不穩定。唯一在媒體上口碑不錯的是經濟部長塞爾吉奧·馬薩,在黨內,他更像是一位集權主義者和克里斯蒂娜·基什內爾的對手。

在2023年總統選舉之前,人民對基什內爾主義怒不可遏。這個國家完蛋了。基什內爾和費爾南德斯在選舉中沒有任何成功的機會。在最後時刻,基什內爾決定支援她的黨內對手塞爾吉奧·馬薩。

因此,三位總統候選人,帕特里夏·布里奇、塞爾吉奧·馬薩和哈維爾·米萊成為基什內爾主義終結的象徵。

在許多阿根廷人眼中,基什內爾主義要對過去20年的低迷負責。2023年,按調整購買力之後的人均收入計算,阿根廷名列第65名,排在俄國和保加利亞之後。只有葡萄牙的一半水平,僅領先於保加利亞。因此,僅僅是1974年的水平。

雖然100年前,阿根廷是一個移民國家,但今天形勢徹底倒轉。僅西班牙就有超過50萬阿根廷人。

另一方面,阿根廷仍然很富裕,但現在卻出現全國性破產,幾乎沒有任何國家遭遇過比這更嚴峻的痛苦。

沒有戰爭的情況下,阿根廷經歷了兩次惡性通貨膨脹。比索累積貶值達1萬億倍。

儘管頗具生產力的阿根廷農業生產了可供養4億人口的糧食,在60%的稅負下,國家徵收的資源等價於供養2.4億人口的糧食,但卻有500萬阿根廷人在捱餓,因為政治特權階層汲取了這些資源。

50%的阿根廷人生活在貧困中,10%極端貧困,60%的孩子一天只能吃一頓飯。

其他資料也是災難性的。吸毒在南美排在第二位。腐敗指數,阿根廷排名第98,與埃塞爾比亞、阿爾巴尼亞和白俄羅斯並列。在經濟自由指數方面(由美國傳統基金會[U.S. Heritage Foundation]編制),2022年,阿根廷在177個國家中排名144,介於葛摩和海地之間。

為了在選舉中繼續取勝,由馬薩擔任經濟部長的前政府在2023年大把撒錢。

2023年底,年通脹率達到211%。為了阻止所發行的比索進一步推動通脹,央行透過發行有息債券回收了部分比索。2023年12月,央行為此支付了100%的年息。為了支付這筆利息,央行印了新錢。每月支付的利息就達到了基礎貨幣的30%。

因此,等待央行新行長的一顆定時炸彈。惡性通脹似乎不可避免。

簡言之,阿根廷人對基什內爾時代之後的絕望處境感到絕望和憤怒。

貧困、浪費、政治陰謀、裙帶之風——所有這一切都滋長了人們的變革意願,要從根本加以改變。

這時候,米萊出現了,他承諾在35年之內讓阿根廷成為經濟超級強國,他一腳踢開了大門。

今天鄭重推薦張老師的新品“張是之經濟圈”,簡單來說,這個下單是“買一得三”:

一個是我的經濟學的教學影片;

二是圈子裡其他內容資源和社群討論;

三是我們智谷趨勢的趨勢研判。

定價499,現在上新優惠只需要365。

下單後停留三秒鐘,會彈出一個微信二維碼,加上我們客服微信,拉你進群。

張老師本人微信 ↓ ↓