春天來了,詩經中有一句特別優美的詩句:昔我往矣,楊柳依依。

但是現在很少有人知道優美的楊柳,還可以被中醫用來接骨。在實踐中粉碎性骨折都可以接好,現在還有多少人知道?

楊柳枝的特點是“無心插柳柳成蔭”,隨手插在泥土裡面都可以茁壯生長,生命力之頑強實在在植物中極為少見。根據取象類比的思維原則,所以古人腦洞大開想到利用柳枝進行接骨,在進行了各種方法進行試驗之後,最終終於成功了。

自春秋戰國以來,歷代中醫大拿都記載過柳枝接骨。相傳古代扁鵲、華佗等人都很熟練地運用柳枝接骨技術治癒了無數患者。明朝末年的多面手巨擘傅青主在他的《金針度世》裡明確地闡述了柳枝接骨的治療過程。清代的名醫程有明運用柳枝接骨的技術獨步天下。

一、柳枝接骨方法

直接把自然界的與人不相干的物種拿來嫁接到斷裂的人體上,讓現代人理解古人的這一想法確實有些困難,這未免與現代生物學、基因學等先進學科有所衝突。但是萬物有靈、天地人合一,自然與人和諧相通,這是上千年來中華傳統中醫的精髓與真理,是我們老祖宗對大自然的感悟。

名醫孫思邈指出:“治病須天人合一,天有四時五行,寒暑替代,人亦有四肢五臟,一覺一寢為之應。陽用其神,陰用其精,天人之所用也。”因而人體內有很強的氣化功能,能將很多東西都氣化掉,並排出體外。

柳枝接骨絕技,據說傳自扁鵲,在明末清初的傅青主《金針度世》一書中就有關於柳枝接骨的詳細記載。據一些老中醫介紹,植入骨中的柳枝,會漸漸被鈣化成為骨骼,其中的奧秘就是必須有幾味重要的中藥材,讓柳枝鈣化成骨骼,那就是群山之中山溝裡無汙染的石螺與小螃蟹,前者活血止痛化瘀,後者助柳枝鈣化,這不是蒼天的造化嗎?

傅青主《金針度世》柳枝接骨記載:把剝去了皮的柳枝整成骨形,柳枝中間打通成骨腔狀,然後放在兩段碎骨頭的切面中間,代替被切除的骨頭,在安放時,木棒的兩端和骨頭的兩個切面都要塗上熱的生雞冠血,再把一種能生長肌肉的“石青散”撒在肌肉上,把肌肉縫好,在接合部位敷上接血膏,夾上木板以固定骨位,便大功告成。植入骨中的柳枝,會漸漸鈣化,成為骨骼。

清代中期的傷科醫家錢秀昌在其所著《傷科補要》一書中也記載了楊木接骨的事情,其中寫到“吾聞古醫者,解顱理腦,破腹湔腸,後世不可復得。而餘親見折足者,醫斷其骨而齊之,中接以楊木,臥百日耳,步履不爽其恆,豈古醫之奇者,其遺術在傷科歟!”因楊柳性質相近,故楊木接骨與柳枝接骨實為殊途同歸之舉。

前老中醫流傳的柳枝接骨方法:取與骨骼相等的新鮮柳枝數根備用,甘草水洗淨患肢及傷口,然後用鑷子取出斷骨、碎骨,再用甘草水洗淨內部,並用葵花杆芯做成斷骨模型。將新鮮柳枝去其粗皮,保其粘液,根據模型切削成斷骨,甘草水洗。在其兩端浸透雄雞冠血,嵌入肱骨之中。用線縫合皮膚。摻上接骨丹。四周許外敷接骨丹軟膏。全上肢用寸半寬細布帶包紮2層,放上杉木夾板,再纏以布帶固定,隔日用甘草水洗淨縫合口換藥,六日一換敷傷口周圍的軟膏。一月後縫合口傷口完好,六月後接骨成功,並恢復功能。

據《洋縣縣誌》記載有一位醫術高手李彥彪(1863~1957),出身於中醫世家,從小隨父李天佑學醫,曾去四川峨眉山投師習藝,練武術、氣功10餘年。其後,在川北、陝南一帶施醫治病、習武結友。他運用“內功”治療骨折、脫臼患者,卓有成效,被群眾譽為“神術”。1907年,李為一大腿骨斷的小孩用鮮柳枝接骨,施內功後外敷傷藥,20餘日新骨長成,去木行走自如。1931年前後,趙壽山部隊在漢中、城固駐防時,他多次應邀到營地為傷病員治療,還把自己的武功、醫術傳授給部隊官兵。趙調離漢中時,親自接見他,並贈他一匹青騾代步。24年,紅四方面軍一部到達鎮巴、西鄉山區、李應邀進山給紅軍傷員治療月餘。紅軍離開陝南時,贈他一匹棗紅馬乘坐。

二、解放以後的發掘

柳枝接骨在1958 年被重新發掘以前,一直是以一種骨科方技的形態流傳於民間,不但西醫師們很少聽說,即便是在中醫骨科臨床中也少有人與聞其詳。長期以來柳枝接骨始終保有一層神秘的面紗,常被附會在一些神怪文學和民間傳說中。比如唐代的筆記小說《朝野僉載》中就有“凌空觀葉道士咒刀,盡力斬病人肚,橫桃柳於腹上,桃柳斷而內不傷”的記載”。宋代的《太平廣記》中也有馬舉“柳木代骨”的故事。一人云:“僕射左脅一骨折。”又一人云:“速換之。”又曰:“無以換之。”又令取柳木換,遂換之。須臾便曉,所損乃痊,並無所苦。及鎮揚州,檢校左僕射。(《聞奇錄》)

民國時期,湖南地區又出現了用梧桐接骨的例子,“大庸羅方庭(公元1880 ~ 1938 年),長於外科,精通梧桐接骨醫術。民國十九年(1930 年),吳子吹尺骨折斷,骨質缺損,羅方庭用梧桐接骨,月餘痊癒”。由此可見,關於柳枝接骨的記載主要是以神話傳說或民間故事的形式長期流傳於各地,但是具體的技術細節人們往往無從得知。而且從材料來看,柳枝、楊木、桑枝、梧桐等多種植物材料都曾被用於接骨實踐。到1958 年廣西地區還出現了甘蔗接骨,還有人對20 多種植物材料都進行了實驗。這表明,柳枝接骨是在民間有一定社會文化基礎和大眾認知準備的治療技術,而其在中國南部地區的廣泛流傳,既表明了人民群眾希望戰勝骨折傷痛的美好願望,也在一定程度上反映了中醫骨傷科治療技術的發展水平。

1958 年7月16日,《健康報》上刊登的一篇文章打破了這種局面,該文介紹了武漢市中醫院的中醫師劉達夫為湖北省大悟縣雙橋鎮的印染工人劉理修的左下腿脛骨順利進行了一次柳枝接骨手術。令人驚訝的地方不僅在於傳說中的柳枝接骨術突然現身於人間,而且它初一問世就是以一例“成功的”臨床案例的形式被衛生部所捕捉到。

文中簡要介紹了手術的方法,即“用剝了皮的新鮮柳枝製成骨型,中間打通成骨腔狀,放在骨頭中間,用以代替粉碎了的骨頭,接合的地方塗上雄雞冠鮮血,並敷上必要的藥物,經三、四個月的時間,柳枝即變成骨頭。”儘管很多細節仍不甚明朗,但是柳枝接骨神秘的面紗已逐漸被揭開。正如文中所說,“柳枝接骨是一項已經失傳了的祖國醫學遺產,(被)劉達夫醫生挖掘出來了”。

在一系列關於柳枝接骨的論文中,劉達夫採用的接骨方法如下:

1)手術用物及手術器械準備:

①新採柳枝一根,粗細與(骨)相等。②雄雞一隻。③普通骨科截肢所需用器械一套,另加柳枝鑽空器及削(修)柳枝刀各一具即可。

2)手術方法及步驟:

①腰麻後平臥手術檯上。②患肢皮膚常規消毒。③手術野區鋪好消毒巾。④在原傷口處行擴創修理,暴露骨折斷端。⑤將斷端銳利之處用骨銼磨平。⑥柳枝量成骨質缺損形狀,做成短棒。⑦將柳枝嵌入兩骨折之折(斷)端。⑧將雄雞冠血滴入柳枝接骨處之兩端。⑨即將雄雞大腿內側取下皮膚一塊植於患者傷口上(皮膚缺損者用),周圍用絲線縫合。⑩傷口周圍撒生半夏粉及銀翠散適量,再敷半松膏,全小腿以繃帶包紮,夾板固定,送回病房。

(附註:此例是傷口及骨質缺損之操作法,若骨瘤或骨質缺損無傷口者,不宜採用。)

此外,劉達夫還提供了一份他所使用的中藥方劑的清單,並詳細介紹了處方、製法、劑量及功效,其中包括接骨丹、接骨膏等內服藥,以及石青散、銀翠散、截血膏、半松膏、去腐生肌膏等外用藥。

上述柳枝接骨的全部材料包括柳枝、雄雞、西醫外科手術器械和柳枝加工工具,還有各種起到恢復輔助作用的中藥製劑。基本過程則是正常骨科的手術流程,除了滴入雞血、使用中藥(生半夏粉、銀翠散和半松膏)和夾板固定等是與中醫有關的行動,這基本可以算作是一個再平常不過的外科手術

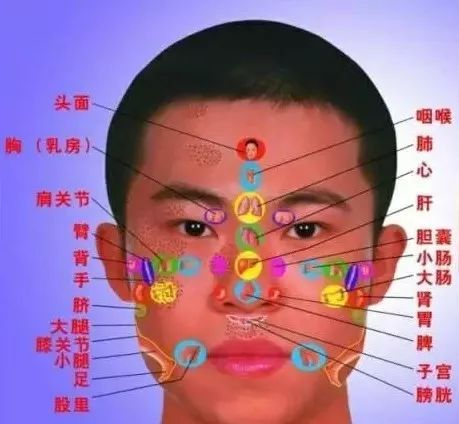

劉達夫將此進一步向治療理論方面延伸,他介紹了早前進行的動物實驗情況,討論了柳枝消毒、控制感染、保持電解質平衡、擴創與縫合以及柳枝接骨的適用證等問題,還提到了使用藥物的理論原則。他認為,柳枝接骨最大的優勢在於“操作方法及條件裝置都非常簡單,不僅適用於中小城市醫院,就是一般有一定裝置條件的聯合診所也能勝任”。從現有的這一例病人的情況來看,他堅定地認為“柳枝接骨應用於人體是一定能成功的”。最後,還為找到了兩個理論來源,即中醫《內經》記載的“腎為先天之本,脾為後天之源,腎主骨、脾主肉,通則不痛、痛則不通”理論以及蘇聯科學家巴甫洛夫對有機體的整體治療觀。

三、柳枝接骨的中華文化內涵

據統計我國約有柳屬植物210 種,至少在距今2500 年以前就已經開始種植這類樹木。古人往往將楊柳並稱,或者用楊來指代柳,因此前文中提到的楊木接骨的記載很自然地被認為與柳枝接骨相類。《詩經》中有“折柳樊圃”的記載,柳條還可以用來編成筐、箱、篋等生活用品。除了普通家庭使用外,柳樹還被用作行道樹美化環境,人們依其喜水喜蔭的特性,種植於河堤之上,可以起到固堤的作用。柳樹是春天的標誌,它除了給人以春天的資訊、美的享受外,還可淨化空氣,維護人體健康。

柳的作用還不僅僅在於其外在形質,在中藥裡柳樹多個部位均有藥用價值。據明代《本草綱目》記載,柳絮、柳葉、柳枝、柳根白皮乃至柳膠、柳寄生、柳耳、柳蠹均可入藥,治療如吐血咯血、金瘡出血、面上惡瘡、黃疸初起、齒齦腫痛、風蟲牙痛、耳痛有膿等多種常見疾病,且多為單方,使用起來非常簡便。

柳枝接骨最吸引人的地方顯然並不是這套標準的西醫外科手術流程,而是其中的中醫因素,特別是柳枝和雞血的使用。柳在中國不但是隨處可見的植物,同時它在社會文化中也具有豐富的象徵意義,因此對柳枝的使用非常符合中醫體現中國傳統文化的特徵。

柳絮:亦名柳子,性涼柔軟,做枕芯有安神催眠之功。若將柳絮研細,可治療黃疸、咯血、吐血、便血及女子閉經等,外用尚可治牙痛。

柳葉:含有豐富的鞣質,有清熱解毒、利溼消腫之功。水煎服可治療上呼吸道感染、支氣管炎、肺炎、膀胱炎、腮腺炎、咽喉炎。搗爛外敷,可治療足跟疼痛。

柳枝:柳枝是中醫傳統的接骨妙藥。水煎服,可治療冠心病、慢性支氣管炎、尿路感染、燒燙傷等,水煎燻洗,對風溼性、類風溼性關節炎有明顯療效。

柳根:能祛風利溼、消腫止痛,可治療乳癰、牙痛、中耳炎、黃疸等疾病,酒煮飲服,其祛風、消腫、止痛作用更佳。

柳皮:能除痰明目、清熱祛風,水煎燻洗尚可治療疥癬頑疾。

柳屑:是柳樹蟲蛀孔中的蛀屑,煎水洗浴或炒熱布包溫熨,可治療癢疹、皮炎。

在骨折治療中使用柳枝的記載,最早可以追溯到宋代的《太平聖惠方》,其中說:“用米沙木篦子,綿繩夾縛,夏月柳枝為條夾縛。”柳枝在這裡是作為外部固定的夾板材料而被採用的,取其質韌體輕且有彈性,並且可以根據需要隨意塑形,因此適宜外部用藥和關節活動。

武漢市中醫院在1958 年的柳枝接骨報告中指出,“(柳)屬世界凡300 種,我國境內約為50 種,而武漢以旱柳、水柳及河柳為多見,我們所用的柳枝即為旱柳或水柳”。

武漢大學生物系在關於柳枝接骨的文獻中提到:“我們所用的材料,是就近在武漢大學校園裡取的。武大校園有好幾種柳樹,我們用的材料,是水柳,又叫垂柳,學名為Salix Babylonica。柳枝接骨中的中醫因素除了柳枝和中藥膏劑外,還有比較特殊的一點就是對於雞血的使用。

類似在傷口上滴灑雄雞冠血這樣的做法,今天看起來仍不免覺得超出了常識的範疇,但是運用雞冠血入藥的做法,中國的古代醫家早已有之,其中最著名的要算明代李時珍(公元1518 ~ 1593 年)的《本草綱目》,其中關於雞冠血的部分寫到:“冠血鹹而走血透肌,雞之精華所聚,本夫天者親上也。丹者陽中之陽,能辟邪,故治中惡、驚忤諸病。”

雄雞

明代倪朱謨編著的《本草匯言》(公元1624 年)中對雞冠血的功能與療效有類似記述:“

雞為陽禽,冠為陽分,冠血乃諸陽所聚,大能祛風活血,使陽氣充溢,反陰為陽,從裡出表,凡風中血脈而口角偏,或中惡卒死而驚癇客忤,或痘瘡初發而閉逆不出,或毒蟲咬傷而疼痛不止

。”

中醫認為雞屬陽禽,而雞冠乃是諸陽所聚,所以雞冠血至清至高,用雞冠血治病,可以起到祛風活血、使陽氣充盈、以血治血的功效。

清代醫生葉桂(公元1666 ~ 1745 年)的《本草再新》中亦認為雞血可以“治心血枯,肝火旺,利關節,通經絡,雞冠血兼理血分氣分,無血可生,血多可破,氣弱可補,氣逆可舒,補中益腎,利水通經。”雞冠血主要被用來發痘、定驚、解蟲毒,類似的做法在一些地方性醫學集刊中也有出現。

用雞冠血解蟲毒,在一些少數民族的醫藥實踐中也有記載,如《老五斗彝族醫藥書》中記載治療蜈蚣咬傷:“取雞冠血15 克生飲用並塗搽病灶。”除了活血解毒,雞冠血甚至可以被用來挽救性命。

明末清初潘楫的《醫燈續焰》(公元1652 年)中記錄的“雞冠血方”雲:“治小兒不知所病便死絕方。右取雄雞冠,臨兒口傷,割血滴入口,下即活。”

清代王翃的《握靈本草》(公元1683 年)中亦載,“卒中惡死,取雄鴨,向死人口斷其頭,瀝血入口。外以竹筒吹其下部。極則易人氣通即活也。雄雞冠血亦同。……雞冠血雄者良。雞冠血能治中惡卒死。又治浸淫瘡,不早治,周身殺人。以雞血日塗三四次。”這裡,雞冠血不但能生血、解毒,還有續命活人之功效。

END

前期熱文:

健康養生岐黃院